Una mirada crítica que polemiza con el contenido de fondo del ensayo Imperiofobia, de María Elvira Roca Barea, un texto que recorre la mayor parte de la Historia de España y de los fantasmas que ha acumulado.

© LUIS MARTÍNEZ DE MINGO

El fundamento de la Historia es estar en constante replanteamiento, pero a veces alguien se mete en camisas de once varas: nada menos que defender las virtudes de los imperios que en el mundo han sido contra los que han visto en ellos, de forma sistemática, la madre de todos los males. Tal tarea ha dado lugar a un libro que ya antes del verano llevaba más de 8 ediciones, lo que, dado que es un libro de pensamiento, ya tiene su mérito. A ello han contribuido, sin duda alguna, varios periodistas-trampolín, de esos que colocan la rampa para que el entrevistado brinque y se luzca en la acrobacia. El libro en sí es una tricotosa. Abre tantos debates, recala en tantos siglos, desde Roma, el Islam y Rusia hasta Europa y la leyenda negra española, que apetece hincarle el diente nada más verlo. Hay que leerlo no sólo como beben agua las gallinas –Tierno Galván dixit– sino tomando notas, releyendo páginas y contrastando ciertas interpretaciones con otros textos. Así lo ha hecho este que suscribe, quien se ha centrado sobre todo en España, su imperio y su leyenda negra.

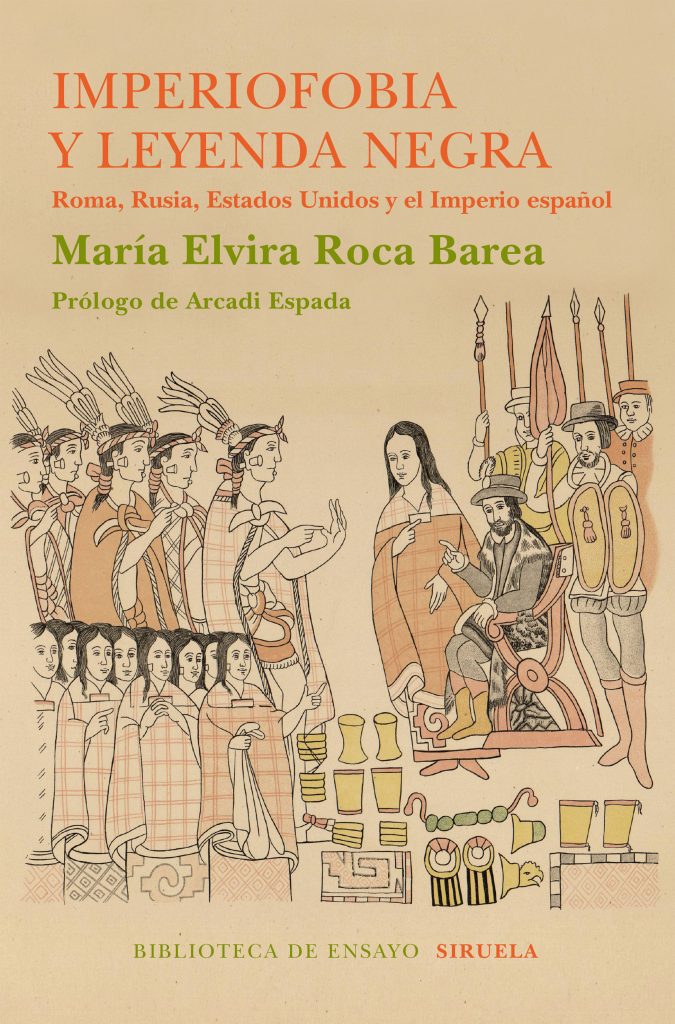

Imperiofobia y leyenda negra. María Elvira Roca Barea. Siruela, Madrid, 2016 478 páginas.

En cuanto a esto cabe decir que la profesora Roca Barea ve como a los enemigos que han creado y alimentado la oscura leyenda al protestantismo, Inglaterra y la Ilustración francesa, sobre todo. Ella se declara adalid de la católica España hasta tal punto que ni se plantea si el hecho de que en nuestro país no hubiera Ilustración ni posterior romanticismo tuviera que ver algo con el proceder de la Iglesia: pensemos que Fernando VII restableció la Inquisición y para más INRI la tauromaquia, y que fueron innumerables los intelectuales que tuvieron que recurrir al exilio para salvar sus vidas, desde Patricio de la Escosura a Espronceda, desde Larra y su familia a Goya. El procedimiento que utiliza constantemente la profesora es el contraste; o sea, el “y tú más”, que dicen nuestros políticos actuales. Tal es así que para hacernos ver, por ejemplo, que el siglo XVIII español no fue tan desastroso nos recuerda varios de los altercados y disturbios sociales que hubo por entonces en Francia e Inglaterra mientras que en España sólo se produjo el motín de Esquilache. Lo malo, lo impropio de una historiadora que se precie es que concluya el capítulo diciendo: “O no había hambre en España o la gente era tan tonta que se moría de necesidad sin protestar” –p. 365-. No hace ni remota alusión a La vida del Buscón de Quevedo ni a ninguna de las anteriores y geniales novelas picarescas, sencillamente porque desmentirían su afirmación y, por tanto, no le interesan. Bajonazo infame porque, sin necesidad de aludir a la picaresca incluso, cabe decir que en aquellos regimenes nada democráticos, of course, el mero hecho de que los pueblos se levantaran, discreparan y se enfrentaran al poder omnímodo sólo habla bien de ellos; es evidente. Y es que si fueran excepcionales esos “espadazos” y secuestros culturales de nuestra historia, siempre a favor de la Iglesia católica, cabría citarlos al final de la reseña como lunares soslayables y mejorables, suele decirse, en una próxima edición, pero no es así. La tendenciosidad, el ataque a todo eso que ella entiende como concierto orquestado contra España, durante siglos, por los enemigos citados la lleva a destacar que el Teatro crítico universal de Fray Benito Jerónimo Feijoo no sólo es anterior a Voltaire, Diderot, Montesquieu, etc., que lo es, “sino que tuvo en vida de su autor más de 200 ediciones, mientras que el best seller máximo de la Ilustración oficial que fue La Nouvelle Heloise (1761) de Rousseau tuvo 70 ediciones” –p. 396-. ¿Y qué? cabe preguntarse. Los autores, las obras, son sobre todo importantes por la repercusión que producen al cabo del tiempo, por las escuelas que se forman a partir de ellos, por sus seguidores. No es inocuo que encabece el capítulo en el que alude a Feijoo con una cita de Chesterton: “Cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa” –p. 353-. No se atreve a colegir que creer en un Estado democrático y de derecho, con separación de los tres poderes y todo aquello que conlleva la Ilustración sea esa “cualquier cosa”; al menos no encuentro la cita.

El libro plantea muchísimas cuestiones, ya digo que tiene más fases que el desmantelamiento de una central nuclear, y en muchas estamos de acuerdo con la autora. Valga, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas, en tiempos de Carlos III, que estimamos nefasta para España aunque claro, como correlato, valga la cifra de que hasta entonces, y por obligación, sólo se había conseguido que 3 millones de indios hablaran español; pues bien, sólo un siglo después, y dejando plena libertad a los indios, lo hablaban 9 millones. Otro de los berenjenales en los que se mete, la expulsión de los judíos en 1492 y su posible repercusión en la decadencia del imperio, es un capítulo tan lleno de preteribles que se nos antoja pura literatura. Valga decir que aquí también se equivoca. La expulsión de los judíos forma parte de la leyenda negra y, por supuesto, que no sabemos cómo le habría ido a España con ellos. Lo que sí sabemos es que hace bien poco se ha publicado un libro de éxito, Los enemigos del comercio, de Antonio Escohotado, donde se sostiene que nunca civilización alguna había hecho llegar los beneficios del desarrollo a tantos millones de personas como ahora lo está haciendo Occidente, y eso se debe al comercio. Pues bien señala los dos enemigos principales de éste, que son el catolicismo y el comunismo y lo del primero se debe a que predica la pobreza como virtud: Jesucristo que echa a los mercaderes del templo o lo de que es más difícil que un rico entre al reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Véase pues cómo queda también aquí esta profesora católica dispuesta a defender a la España derivada de la Contrarreforma contra toda esa publicidad orquestada en su contra. Que haberla, la hubo, por supuesto; que ellos –ingleses, franceses, belgas, yankis- no fueron mejores que nosotros, al contrario; y que el motivo principal de la leyenda contra De las Casas, en su Brevísima relación, fueron los dibujos de De Bry que acompañaron la edición de 1551. Aceptado todo eso, la señora Elvira Roca sigue razonando guiada por la pasión: “Y los ilustrados cumplirán a la perfección con su papel de convertirse en la tabla de salvación de su país. Francia ha perdido toda esperanza de convertirse en un imperio” –p. 365-. Es decir, dado que no podemos ser potencia imperial, elaboramos una ideología inteligente y moderna y nos convertimos en el faro de la humanidad: pues no, señora, las cosas no funcionan así y usted tampoco debería hacerlo en el siglo XXI.

EL AUTOR

LUIS MARTÍNEZ DE MINGO es riojano (1948). Empezó escribiendo poesía: Cauces del engaño, Ámbito, Barcelona, 1978. Luego vinieron unos cuentos, Bestiario del corazón, Madrid, 1994: Cuatro ediciones y varios premiados. Con la novela El perro de Dostoievski, Muchnik. Barcelona, 2001, llegó a finalista del Nadal. Ha editado de todo. Premio de novela corta con Pintar al monstruo, Verbum, Madrid, 2007, lo último ha sido un dietario, Pienso para perros, Renacimiento, Sevilla, 2014, La reina de los sables, Madrid, 2015 y Asesinos de instituto, Madrid, 2017.

LUIS MARTÍNEZ DE MINGO es riojano (1948). Empezó escribiendo poesía: Cauces del engaño, Ámbito, Barcelona, 1978. Luego vinieron unos cuentos, Bestiario del corazón, Madrid, 1994: Cuatro ediciones y varios premiados. Con la novela El perro de Dostoievski, Muchnik. Barcelona, 2001, llegó a finalista del Nadal. Ha editado de todo. Premio de novela corta con Pintar al monstruo, Verbum, Madrid, 2007, lo último ha sido un dietario, Pienso para perros, Renacimiento, Sevilla, 2014, La reina de los sables, Madrid, 2015 y Asesinos de instituto, Madrid, 2017.