Si Juan Ramón Jiménez fue el santón del modernismo en su ermita sagrada de la madrileña clínica del Rosario, lugar al que acudió todo el 27 en romería, Velintonia,3 fue el templo pagano de toda la posguerra, larga como la influencia de Aleixandre en los rumbos inmediatos de nuestra lírica. El texto que publicamos fue leído por el autor en el Congreso sobre el poeta sevillano que, a iniciativa de ACE, se celebró en diciembre de 2017 en la ciudad de Málaga.

© ANTONIO HERNÁNDEZ

Si he de ser sincero tengo que decir que nunca fui aleixandrista sino en cuanto a la admiración que me produce su poesía. Lo demás en él, y en una época donde mi vida era bastante bohemia, me parecía de cartujo, con su reglamento interior y las correspondientes servidumbres exteriores, menos evidentes pero percibibles. Tal concepto sobre el gran poeta supongo yo que trascendía dada mi mayor virtud, la insensatez, hasta instalarse en los predios insólitamente bien informados de la calle Velintonia, desde cuyo número tres con pequeño jardín a la sombra de un castaño frondoso don Vicente orientaba la veleta de la poesía española como un Paracelso, un Reuklin, un Frascatoro, un Arnau de Vilanova o un Raimundo Lulio de la lira en gajes alquímicos a la busca del oro de la creación. Si Juan Ramón Jiménez fue el santón del modernismo en su ermita sagrada de la madrileña clínica del Rosario, lugar al que acudió todo el 27 en romería, Velintonia,3 fue el templo pagano de toda la posguerra, larga como la influencia de Aleixandre en los rumbos inmediatos de nuestra lírica. Cuando murió, así lo dije en una encuesta del diario ABC, donde mi voz sacrílega fue la única que desentonó a la hora de cantar sus glorias y reducirlas a la más perdurable, las de su poesía. Pero a la larga, y por aquello, no me atraje a ningún enemigo en vista de que en este país nuestro de todas las miserias las alianzas y los deberes con el poderoso concluyen con la desaparición de éste.

Fachada de Velintonia, 3

Yo, su único contradictor en apariencia, le sigo guardando gratitud, y se la sigo guardando no porque me recibiera en su casa cordialmente y siempre tuviera hacia mí un recuerdo amable que me trasmitían los amigos comunes, sino porque sus enseñanzas poéticas fueron muchas más hondas que la indisposición que me causara su adscripción a la causa novísima, pongo por caso. En el fondo, cuestión de celo y, por tanto, de amor, pero acaso no sea pertinente olvidar que su paradójico sentido de la dinámica originó para nuestra poesía más cartón piedra del adecuado.

La cosa tiene su explicación: su concepción del Todo junto en la variedad, su paso permanente sin desmentir su eje de coherencia, quiso en el resto de la poesía española una constante metamorfosis que las urgencias embozaron. Él lo hizo ajustadamente respondiendo a unas exigencias renovativas. Y de su panteísmo evasivo de creaciones fulgurantes pasó a un compromiso leal con el hombre como las fechas demandaban. Fue el barómetro que barruntó la temperatura poética interna adecuada al espacio social emergente y por amar tanto a la poesía acaso tan sólo se equivocó en las cosas que más quería, por decirlo con palabras de un contemporáneo suyo. Su presencia ausente, en suma, fue la que más influyó en el decurso de la poesía española, pero no fue extraño a unas directrices más bien extraliterarias, con imposiciones directas en lo que se llama moda. Cuando yo llegué a Madrid, en los albores de 1965 ya se preparaba, y desde Velintonia,3, otro cambio, y yo no quise enterarme: el neodecadentismo tardío.

Vicente Aleixandre el día que recibió el Nobel

Como he dicho, y a pesar de mi desapego, Vicente siempre preguntaba por mí a los amigos comunes. Siempre decía «Antonio vino a verme una vez, pero no ha vuelto».

Fue por aquellas fechas -enero del 65- y lo hice de la mano del poeta naciente, hoy figura reconocida, Antonio Colinas, quien solía alternar sus estudios de perito agrícola con su iniciación en la carrera, fértil para él, de las letras y entre cuyas obligaciones felices se encontraba la de visitar religiosa y diariamente a Vicente Aleixandre. No recuerdo bien si nos acompañaba Javier Lostalé, amigo muy querido por entonces, y dos francesas estudiosas de la joven poesía española que quisieron conocer al patriarca. Nos recibió en batín, nos dio vino andaluz -concretamente Tío Pepe- y no sé si porque me llamo Hernández, dedicó la sesión a hablar convincentemente con amor de Miguel Hernández, a quien, según dijo, yo le recordaba. La verdad es que no supe aprovecharme de aquella debilidad suya y que, de lo contrario, posiblemente otro gallo menos de Morón me hubiera cantado, pero no me arrepiento en absoluto porque a esa edad quien no sepa elegir hacia París entre un maestro y una francesa no es más que un viejo prematuro al que después la experiencia, o la falta de la misma, le va a pasar su puntual, inevitable, factura.

Más tarde, cuando ganó el Nobel, tampoco fui a visitarlo ni quise recuperar el terreno perdido de su simpatía con una felicitación oportunista, pero no pude regatearme a mí mismo la necesidad de un poema celebratorio, el que se titula “Te quito una rosa para Vicente”, lleva una cita aclaratoria que señala cómo fue escrito en la mañana en que supimos el acontecimiento. y dice así:

TE QUITO UNA ROSA PARA VICENTE

(Mañana de la noticia del Nobel a Aleixandre)

Aquel hombre tenía el recuerdo marcado

en claridad. Los ojos como olas pastueñas,

sosegadas, y, en ellos, una serena rama

del paraíso.

Sombras también tenía aquel

viajero sentado en el patio dichoso

de su presencia, sombras del paraíso como

quien se recuerda y mira en la niñez su adiós.

Lo vi aquella mañana. Y, ésta, de la que salgo

apenas sosteniendo el cuerpo, pues anoche

fue del vino, he sabido su nombre: «Recuerdo»,

es decir, corazón que reclama del aire

sus alas.

De este ramo de flores que traía

para tí, por la ausencia de anoche, en desagravio,

déjame que desprenda una rosa y la eche

al espacio ligero, al aire de su nombre.

Cuando se es demasiado joven uno pretende que Dios esté a la altura de su obra y no se le puede exigir a Baudelaire lo mismo que a su inspiración, su talento o su musa. Y, sin embargo, toda comparación es odiosa, sobre todo para una de las partes comparadas. Vicente Aleixandre fue un hombre bueno, hospitalario, cordial, lo que ya es demasiado para quien tiene que estar pendiente de aportarnos el milagro de hacernos llevadera la existencia poniéndole colores y sensaciones nuevas a la realidad. ¿Qué más puede pedirse?

A veces, instada ya por una edad donde no entran como posibilidades da satisfacción más que las correspondientes a la lectura y el conocimiento indirecto, me he preguntado si no hubiera debida volver a visitarlo tanto como otros poetas de mi generación. Su puerta, como para otros, estaba abierta y eso era como tener un palco en la gloria. Palco, por otro lado, al que no hay que desplazarse para acudir porque también se encuentra en cada uno de sus libros, en cada uno de sus poemas, como éste por el que se despliega Málaga en forma de paraíso:

¡Oh, ciudad no en la tierra.

Pie desnudo en el día.

Pie desnudo en la noche.

Luna grande. Sol puro.

Poeta puro que asumió las impurezas del mundo como el diamante, elabora desde el convencimiento de que somos materia humana sobre la que rige una oscura solidaridad. En un vasto dominio, ese inmensa cuerpo…

Toda esa materia que viene

del fondo del existir,

que un momento se detiene

en ti y sigue tras ti, propagándose

y heredándote y por la que tú

significadamente sucedes.

Porque todo es presente en la simpatía recíproca de la materia.

El poeta es un demonio que ama y el ángel es el demonio satisfecho. Un demonio que ama y niega a Dios o lo identifica con el Cosmos, una de cuyas partículas es el cuerpo. La poesía es el disfraz que lo revela. Y por eso el genio es la facultad por la cual la naturaleza da reglas al arte, obra como fuerza física, como el fuego y el agua, como el aire y Málaga suspendida, aérea, en él. ¿No tiene todo eso que ver con Vicente Aleixandre?

Siempre volví a Velintonia y siempre vuelvo cuando leo sus versos, siempre al pequeño jardín al que daba sombra el castaño frondoso que lo ocupaba aromático como el espíritu al cuerpo. Porque estos son los misterios de la vida: no creía en los dioses quien tenía la facultad de crear la belleza, ese don de los seres divinos.

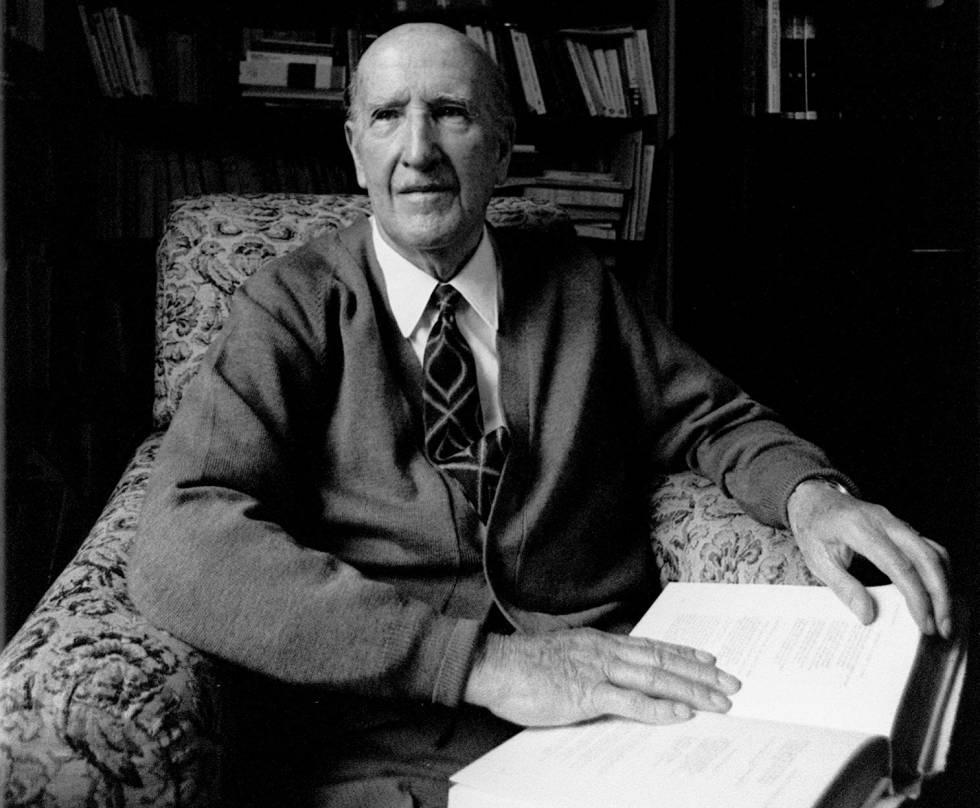

EL AUTOR

ANTONIO HERNÁNDEZ (Arcos de la Frontera, 1943) es poeta, novelista y ensayista. Ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de la Crítica: en 1993 por Sagrada forma (Visor) y en 2013 por Nueva York después de muerto (Calambur). Por este libro recibió además en 2014 el Premio Nacional de Poesía. Es Premio de las Letras Andaluzas 2012 por el conjunto de su obra y Medalla de Oro de Andalucía 2014 por el conjunto de su obra. Entre otras distinciones posee también el Gran Premio del Centenario del Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1980 por su libro Homo Loquens, el Premio Andalucía a la mejor trayectoria de un poeta andaluz otorgado por los Críticos del Sur en su III edición (2008), el Premio de la Fundación Siglo Futuro en 2009 por el conjunto de su obra y el VI Premio Ciudadanos a la mejor trayectoria de un escritor español concedido por la Asociación de Entidades de Radio y Televisión Digital. En 2002 y en 2004 recibió, respectivamente, el premio a la mejor novela del año del programa de TVE «Negro sobre Blanco» por sus obras Sangrefría (Alianza Editorial) y Vestida de Novia (Planeta). En 1994 ganó el Premio Andalucía de Novela y en 1996 por Raigosa ha muerto. Viva el Rey (Fundación Ramón Areces) obtuvo el premio de novela Alfonso el Magnánimo. Es autor de El tesoro de Juan Morales (2016), Premio Torremolinos de Novela. Es autor de diversos ensayos y antologías como La poética del 50. Una promoción desheredada (Zero / Zyz y Endimión).