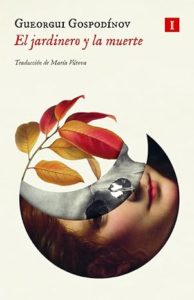

Después de ganar el Booker Internacional con Las tempestálidas, Gueorgui Gospodínov cambia de registro con un libro sobre los últimos días de la vida de su padre.

© REBECA GARCÍA NIETO

Aunque antes era más inusual, desde que Robert Lowell incluyera las últimas palabras de su progenitor en un poema, han sido muchos los escritores que han escrito sobre un tema del que a buen seguro habrían preferido no escribir. Philip Roth, Karl Ove Knausgård, Paul Auster o, en nuestro país, Ricardo Menéndez Salmón, Marcos Giralt Torrente o Agustín Fernández Mallo, por citar solo unos pocos, han escrito sobre la muerte del padre. Por eso, cabe preguntarse: ¿tiene sentido otro libro sobre algo de lo que se ha escrito tanto?, ¿no está ya todo dicho?

Lo cierto es que tampoco hay muchos más temas. Si hacemos caso a Juan Rulfo, solo se puede escribir sobre el amor, la vida o la muerte. Lo único que varía es la forma que se le da, lo que el mexicano llama el «tratamiento», pero no hay más. Lo curioso de El jardinero y la muerte es que en realidad toca los tres temas. En él se habla mucho de la muerte, sí, pero sobre todo del amor y de la vida.

Edita Impedimenta

No todos los amores padre-hijo son correspondidos. «Toda la literatura universal», escribe Gospodínov, «la búlgara no es una excepción, canta a la madre y escribe amargas cartas kafkianas al padre». De estas últimas hay muchas, quizá demasiadas, pero no hay tantas cartas de amor de un hijo hacia su padre. Suele tratarse de una figura ausente, a veces temible. Además, en la Bulgaria comunista los niños crecían bajo la tutela del Partido, los padres y las madres estaban siempre en el trabajo. Pese a ello, Dinyo Gospodínov se las ingenió para convertirse en el héroe de la infancia del autor y dejar un gran número de buenos recuerdos en la memoria de sus hijos.

La vida, por su parte, está presente en forma de jardín. Su padre se expresaba principalmente a través de su huerto. Todo lo que tenía que decir estaba en cierto modo ahí. Cuando Gospodínov encontró su cuaderno de notas no halló en él grandes confesiones o reflexiones existenciales, solo apuntes cotidianos sobre la poda de los frutales o el riego de los pepinos. El jardín era su legado y acabó convirtiéndose en una parte importante del proceso de duelo del autor. En las fotos del jardín que le envía su hermano tras la muerte del padre, los narcisos resplandecen, se abren los rosales. El huerto entero parece susurrar que la muerte es parte natural del ciclo de la vida, tan natural como la fotosíntesis.

«Hay una pena y una belleza extrañas en el marchitamiento, pero sin esa desesperación que acompaña el envejecimiento de las personas y los animales». Esa pena y belleza extrañas se aprecian también en este libro, que pasa por diferentes estados de ánimo: pesar, tristeza, pero también ternura y elegancia. Gospodínov no elude el dolor, ni los momentos humillantes con los que la enfermedad doblega al héroe de su infancia, pero el texto destila en todo momento empatía y delicadeza.

Gospodínov no rehúye el dolor ni lo más crudo de la enfermedad.

Se ha calificado a Gospodínov de «humorista de la desesperación» y ese rasgo parece haberlo heredado de su progenitor. «Creo que me he hecho pis encima», dice en la primera página. Y añade con ironía: «Para hacer el ridículo no hay edad». Para rebajar el inevitable tono melancólico, y de paso hacer soportable el relato, el autor va intercalando una serie de socorridas anécdotas, alguna muy divertida, que solía contar su padre. El resultado es una combinación perfecta de trascendencia y ligereza.

La poeta Angélica Tanarro escribió en Lo que (no) sé de las palabras que tras la muerte de su madre algunos sustantivos dejaron de nombrar: «Las palabras murieron… Vacío ya no llena el vacío». El escritor búlgaro también hace notar cómo se resienten las palabras a causa del dolor. La pena acaba por invadir el propio lenguaje, hasta en la palabra crucigrama termina viendo solo una cruz. Por suerte, la escritura puede facilitar el duelo. «A mí solo me salva la escritura», afirma en un momento Gospodínov, y es fácil entender por qué. Al escribir intentamos llevar las riendas de nuestro lenguaje. En cierto modo, el trabajo de duelo consiste en despojar a las palabras de esas asociaciones dolorosas que han ido adquiriendo, en intentar que la palabra crucigrama vuelva a ser solo un pasatiempo, por así decir.

Gospodínov, figura clave de las letras búlgaras.

Pero hay algo más. Dinyo Gospodínov era la «viva historia de la familia». El pasado de los familiares seguía vivo en su recuerdo. Cuando falleció, escribe su hijo, no desapareció «un solo mundo, sino varios». Dejar por escrito su historia es un intento de contrarrestar esa inevitable inercia hacia el total olvido. La intención de preservar el pasado de su familia y el suyo propio ya estaba presente en Física de la tristeza, donde utilizó algunos recuerdos de su infancia. Frente al olvido, memoria. Ese podría ser el lema de la mayor parte de sus libros.

A uno de sus personajes más conocidos, Gaustín, le hizo decir: «Los géneros puros no me interesan mucho. No hay raza aria en la novela». También el libro que nos ocupa es un texto híbrido. Contiene material autobiográfico, así como reflexiones sobre el lenguaje o la memoria propias de un ensayo. La verdad es que poco importa. Las distinciones de género son artificiales y, aunque en nuestro país es conocido por sus novelas, el escritor búlgaro ha tocado todos los palos: poesía, ensayo, teatro, guiones, novela gráfica… Lo que es seguro es que después de Física de la tristeza y Las tempestálidas, Gueorgui Gospodínov ha escrito un gran libro. Otro más. Y ya van unos cuantos.

El jardinero y la muerte, Gueorgui Gospodínov, traducción María Vútova, Impedimenta, Madrid, mayo de 2024, 224 pp, 22,95 €.

Foto de portada: Oleksandra Petrova.

LA AUTORA

REBECA GARCÍA NIETO (Valladolid, 1977) es escritora y traductora literaria. Además, se doctoró en Psicología y es especialista en Psicología clínica.

Ha publicado cuatro novelas y la biografía Herta Müller. Una escritora con el pelo corto (Zut, 2021). Como traductora, destacan sus traducciones de William H. Gass (En el corazón del corazón del país) y Elizabeth Hardwick (Historias de Nueva York, Seducción y traición, y Herman Melville. Una biografía).

Colabora regularmente en Jot Down, Letras Libres, Cuadernos Hispanoamericanos y Revista de Libros. Es socia de ACE.