La autora reflexiona de manera crítica sobre el fenómeno, de una presencia creciente en el mundo del libro, de la autoedición. Desde la experiencia acumulada en su relación con escritores y escritoras noveles y en sus talleres de escritura y cursos de formación.

© EVA LOSADA CASANOVA

La saturación de los canales de comunicación literarios, aquellos en los que se habla de este u otro libro, de esta novela, aquel poemario, o el último libro de narrativa breve, son un auténtico coladero de obra autopublicada, de textos no revisados, de malos textos. El lector que no fije demasiado la atención tendrá dificultades a la hora de comprar, distinguir un libro por el cual el autor ha pagado una suma nada despreciable para su publicación y divulgación, a aquellas otras obras en las que es el editor el que apuesta por la obra. La diferencia es muy clara. Cuando un autor paga por publicar su libro, ese autor es el cliente. Cuando al autor le pagan por hacerlo a través de las regalías, entonces el cliente final es el lector. Es un juego en el que editoriales y autores jugamos en desventaja frente a las empresas que cobran a los autores por publicar.

La autora no está de acuerdo en que libros autoeditados convivan en el mismo espacio con libros de editoriales (foto: archivo)

En primer lugar, denominamos editorial a las empresas que cobran por publicar. Ustedes perdonen, pero una editorial es una empresa que edita y publica libros bajo su cuenta y riesgo. Es una empresa que debe cumplir con los Derechos de autor, presentando el certificado de liquidaciones dentro de los tres primeros meses del año, promociona, cuida y divulga la obra publicada y, lo más importante, debe cumplir unos estándares de calidad de edición de los textos.

Una editorial no es una empresa de servicios de edición cuyos clientes son los autores. Además, la editorial está arriesgando su dinero, la editorial apuesta, juega en desventaja con la empresa de servicios editoriales, ya que ambas ocupan el mismo espacio y se denominan igual, pero la empresa de servicios editoriales nunca apuesta, nunca arriesga, no necesita canales de distribución, tiene un único cliente, ese es su distribuidor, y se sostienen porque cobran a los autores, a ese único cliente, por lo que la calidad del texto no es su principal preocupación.

Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es llamar a cada uno por el nombre que le corresponde, más que nada, para no confundir a los lectores y a los propios autores que, al fin y al cabo, son las principales víctimas de estas prácticas. Utilizo la palabra víctima porque el autor que desea publicar termina siendo captado por estas empresas, el desconocimiento que existe sobre los contenidos de los contratos reales de edición hace que estos autores crean que van a publicar con una editorial, y no con algo parecido a una imprenta. Otra cosa muy diferente es que en el documento en el que se adquiere un compromiso de publicación aparezca muy clara la palabra autopublicación y en ningún caso las palabras contrato editorial o contrato de edición.

En segundo lugar, no veo que la literatura autopublicada deba convivir en los mismos espacios con la literatura que publican las editoriales. Es lamentable que en algunas librerías encontremos los libros autopublicados con aquellos que no lo son, es una manera de confundir a los lectores, de saturar los lineales. Por lo tanto, aquellos libros autopublicados, aquellos libros por los que el autor paga, deberían llevar un sello; sí, un sello, muy visible, en el que ponga AUTOPUBLICACIÓN. Y, en ningún caso, debería aparecer la palabra editorial, sino empresa de servicios de edición. Si no lo hacemos estamos engañando, una vez más, a los lectores.

En tercer lugar, llamamos contrato editorial a un contrato que no es un contrato editorial. Un contrato editorial debe incluir, como comentaba antes, entre muchas otras cosas, un porcentaje de pago por libro vendido, es decir lo que llamamos regalías o royalties. Este porcentaje puede oscilar entre el 8%, (una vergüenza, pero esta es otra batalla pendiente que debe empezar a librarse) y el 12%. La editorial debe liquidar anualmente al autor estos porcentajes tras presentar el certificado de liquidación de ejemplares.

Un contrato editorial no te obliga a comprar ejemplares de tu propia obra a la editorial, al contrario, es la editorial quién debe entregarte una cantidad de ejemplares por cada edición de la obra. En un contrato editorial se estípula, además, que un monto de esos ejemplares debe ir a promocionar la obra, en ningún caso es el autor quién los compra para ese uso. Además, la editorial trabaja con una distribuidora, es esa distribuidora la que coloca los ejemplares en los puntos de venta, el cliente final es el lector, en ningún caso el autor. Por lo tanto, el contrato entre las empresas de servicios de edición y los autores, debería llamarse contrato comercial de servicio editorial, ¿no creen?

Un contrato editorial no te obliga a comprar ejemplares de tu propia obra.

En cuarto lugar, si esta práctica continúa, si las empresas de servicios de edición continúan creciendo y cobrando a los autores, veremos como las editoriales literarias, aquellas que nos alimentan y engordan, aquellas que nos deleitan con lo mejor de la literatura nacional (y tanta traducida) terminarán despareciendo, ya que no serán capaces de aguantar. Sólo aguantarán los dos grandes grupos, la bicefalia editorial española. ¿Por qué? Sencillamente porque tienen la capacidad de publicar muchísimos libros al año, y porque parte de esas empresas de servicios editoriales pertenecen a esos grupos. Lógico, ¿no creen?, si hay un pastel, todos quieren su trozo.

Y no se olviden de la participación de estos dos grandes grupos en los principales medios de comunicación, con un ejército de periodistas culturales a su servicio, un juego de «hoy por ti y mañana por mí». No se olviden de que la mayoría de los escritores son periodistas, aquellos que no lo somos, en ocasiones, nos quedamos en los márgenes de esa «camaradería literaria». Esto último es otro debate que me tiene preocupada, pero también lo dejamos para otro momento.

Piensen ustedes en esta ecuación tan sencilla. Si cada vez se publican más libros, (77 millones de ejemplares vendidos en 2024) pero no se lee mejor, tendremos un mercado de oferta saturado, las editoriales que aguanten apostarán por superventas, por títulos seguros, por libros-producto, fáciles «de vender», y apenas apostarán por la literatura, por las nuevas voces. Las otras editoriales, las pequeñas, se ahogarán y desparecerán, ya que no salen los números, a no ser que haya en los balances contables mucha pasión y amor, y ayudas públicas.

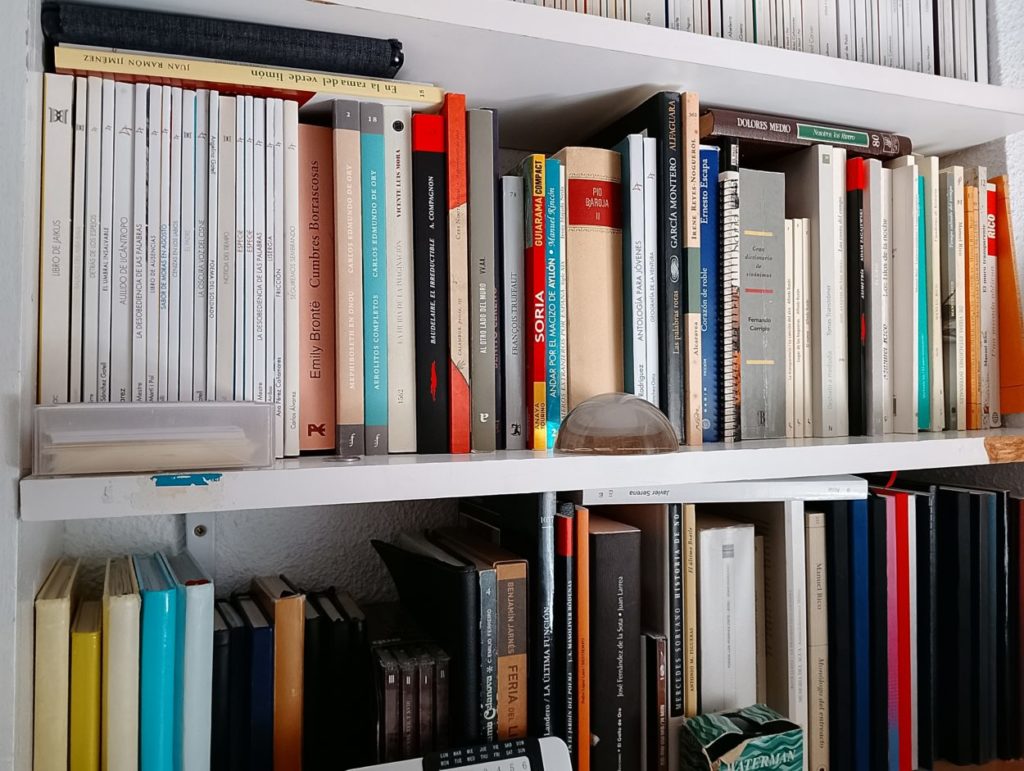

La autora defiende un sistema editorial sujeto a cada vez más amenazas (foto: unplash)

Si las editoriales pequeñas, independientes y literarias se ahogan y los grandes grupos apuestan por el libro-producto, los autores más literarios, las nuevas voces, los escritores jóvenes o menos comerciales, se quedarán fuera del terreno editorial, pero sus ansias por publicar, su vocación o vanidad, terminará arrojándolos en los brazos de las empresas de servicios de edición. Imaginen entonces el paisaje literario que nos encontraríamos. Triste.

En quinto lugar, y ya empiezo a deprimirme mientras escribo, si la IA comienza a generar literatura a gran escala, traduce literatura, y utiliza los canales de divulgación para dar a conocer las obras, habremos conseguido enterrar lo que hoy conocemos, porque el envite será muy difícil de encajar por la red de editoriales pequeñas o medianas. ¿Cómo va a resistir una editorial pequeña literaria en este terreno de juego? Hagan números, no será posible sin grandes sumas de ayuda pública.

Insisto. El sector editorial como lo hemos conocido está desapareciendo. Los pequeños editores son seres en vías de extinción, se los están comiendo. ¿Cómo podemos frenar esto? Los medios de comunicación culturales, los booktubers, las librerías, las asociaciones de escritores, distribuidores, bibliotecas, etc, tendrían que ser lo suficientemente responsables para ayudar a distinguir, para no mezclar bombones con literatura. Los bombones se consumen, la literatura se vive. El libro no es un objeto de consumo. No se debería mercantilizar la literatura de esta manera, porque deja de ser literatura y se convierte en mercancía.

En sexto lugar, ya para rematar este texto tan dramático, pero también realista, que me está saliendo y que, créanme, estoy deseando acabar, tendríamos que detenernos en el fenómeno fanfiction. Es un fenómeno al que contribuyen de manera terrorífica algunos sellos de los dos grandes grupos editoriales de este país. Este fenómeno consiste en buscar personas que tengan miles de seguidores en redes sociales y convertir ese flujo en mercancía, en libros, de una calidad en su mayoría, que me perdonen, no deberían ni siquiera llamarse libros, porque es ofensivo hacerlo.

El sector editorial como lo hemos conocido está desapareciendo.

Tengo la suerte de trabajar desde hace una década, también con jóvenes escritores y lectores, son ellos los que se escandalizan de la mediocridad de estos textos, son ellos los que no comprenden por qué los bombardean con estos contenidos tan alejados de lo que ellos entienden por textos bien escritos y estructurados. Es una banalización abrumadora de la literatura. Mientras esto ocurre, mientras los canales se saturan, son muchos los escritores de todas las edades que son invitados a irse de sus editoriales por no cumplir las expectativas de ventas.

Estupendos textos nunca verán la luz porque sus autores no manejan redes sociales, o porque no pueden permitirse pagar por ver su obra publicada, o también porque la editorial «no sabe cómo vender el libro». El departamento de marketing no sabe cómo vender la obra… ¿Es esto lo que queremos? ¿De verdad no vamos a hacer algo? El gremio de editores y libreros, las asociaciones de escritores y traductores…, tendrían que frenar estas prácticas, o al menos, no darles tanto oxígeno, ni amplios espacios. Soy consciente de que hago amigos con estos artículos, pero una tiene ya una edad, un camino recorrido, y además vivo por y para la literatura, soy lectora empedernida y escritora de oficio; así que lo mejor que puedo hacer es decir lo que opino y no ruborizarme por ello. Decidan ustedes mismos, lectores, si lo que quieren es que siga habiendo editoriales literarias que les abran los ojos al mundo o bien, bonitas cajas de bombones con envoltorios de colores.

LA AUTORA

EVA LOSADA CASANOVA. Escritora madrileña. Directora y fundadora de La plaza de Poe. Licenciada en Ciencias Económicas y empresariales por la UCM. Docente y colaboradora en Bibliotecas Públicas, ACE y Ministerio de Cultura. Autora de las novelas, Las voces del jilguero, Editorial Funambulista, 2025. Moriré antes que las flores, Editorial Funambulista, 2021. El sol de las contradicciones, XVIII Premio Unicaja de novela Fernando Quiñones, Alianza editorial, 2016. En el lado sombrío del jardín, IV finalista Premio Planeta y Premio Círculo de Lectores, 2010, Editorial Funambulista. El último cuento triste, narrativa breve, Huso editorial, 2022. Eva colabora con medios culturales y es columnista en Hortaleza periódico.