La figura de Francisca Aguirre, recientemente ida a otros paisajes, deja entre nosotros un alma de gran identificación que Mari Paz Moreno acerca con inconfundible precisión cuando escribe: «Verso tras verso, en la escritura de Francisca Aguirre se desgranan la vida y la palabra de alguien fiel a una vocación, alguien que mira y ve más allá, y que transcribe una realidad atravesada por el cedazo de la mirada poética».

© MARÍA PAZ MORENO

“Empecé a escribir a los 16 años, cuando empiezas a darte cuenta de que el aire es maravilloso y hay estrellas en el cielo.” Así describe la poeta Francisca Aguirre (Alicante 1930- Madrid 2019) sus comienzos en la escritura. Como ella misma confesaría a Ricardo Bellveser al reflexionar sobre su carrera retrospectivamente, escribió de manera continuada durante años, aunque tardaría tiempo en llegar a modular la propia voz poética. La lectura de Kavafis, como es sabido, supuso un importante punto de inflexión, a partir del cual decidió destruir cuanto había escrito y empezar desde cero:

“A los 33 años tenía 4 carpetas y dos novelas de esas que son novelas de intriga y amor (…) pero lo quemé todo, porque leí un poema de Kavafis, “Los bárbaros” y dije, nada de lo que he escrito es lo que quiero escribir y no quiero que nadie publique esas tonterías que he escrito y la mejor manera es que no existan y escribí Ítaca.”[1]

La revelación que supuso la lectura del poeta griego es fundamental para entender no solo su primer libro publicado, Ítaca, galardonado con el “Premio Leopoldo Panero” en 1971 y publicado al año siguiente, sino su concepción de la poesía a lo largo de toda su obra posterior. Francisca Aguirre desarrolla una poesía compleja, hondamente personal y de apariencia engañosamente sencilla, una escritura de léxico directo e imágenes diáfanas, perlada sin embargo de referencias intertextuales y metáforas sorpresivas. Dada su complejidad y riqueza, las líneas que siguen no pretenden presentar un análisis prolijo de la obra de Francisca Aguirre, algo que requeriría más espacio y tiempo, y que por tanto dejo para estudios futuros; más bien, me propongo tan solo esbozar, desde la mirada devota de una lectora, un homenaje emocionado a una gran poeta cuya ausencia nos ha dejado un hondo silencio, mitigado al menos por el resplandor de su herencia. La de Francisca Aguirre es sin duda una obra sólida, hermosa, profunda y sabia, que no deja indiferente a quien se acerca a ella.

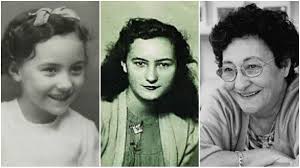

Francisca Aguirre creció en la España de la posguerra, y su infancia estuvo marcada por unas dificilísimas circunstancias que ilustran de modo elocuente la trágica historia reciente de nuestro país. Su condición de mujer y de huérfana de un padre ejecutado por el régimen franquista fueron experiencias determinantes en su vida, experiencias que inevitablemente encontrarían expresión en su poesía. Unido a ello, o quizá como consecuencia de ello, la idea de la escritura como viaje – Ítaca como idea, como faro y destino- es una constante en su escritura. A lo largo de ese viaje sin rumbo fijo, el peso del pasado va conformando un bagaje inescapable acumulando recuerdos que la autora desgrana texto tras texto, y que es revisitado con asiduidad.

La de Francisca Aguirre es sin duda una obra sólida, hermosa, profunda y sabia, que no deja indiferente a quien se acerca a ella.

Ítaca, el primer libro de Francisca Aguirre, se publica tardíamente, si tenemos en cuenta que en 1972 la autora tenía cuarenta y dos años de edad, si bien el libro se había gestado a lo largo de varios años, entre 1966 y 1971. El retraso en su debut literario al compararla con otros poetas de su generación, como Francisco Brines, Jaime Gil de Biedma, o Agustín Goytisolo, por ejemplo (Bellveser 233), no es tan sorprendente si se la compara con otras poetas del género femenino que le fueron contemporáneas. Curiosamente, Gloria Fuertes había publicado su primer libro de poemas, Isla ignorada, en 1960, también a la edad de cuarenta y dos años y también escogiendo para su debut poético la metáfora de la isla. Sharon Keefe Ugalde recuerda en su introducción a En voz alta. Las poetas de las generaciones de los 50 y los 70. Antología (Madrid: Hiperión, 2007) que la publicación tardía era frecuente en las mujeres poetas de estas décadas, señalando que no era inusual que estas autoras publicaran su primer libro pasados los treinta y cinco años, o, como en el caso de Francisca Aguirre, pasada la cuarentena. El tiempo de estas autoras se ocupaba mayormente con labores domésticas y, a falta de oportunidades educativas, eran a menudo autodidactas, como en el caso de Aguirre. Las numerosas trabas a las que se enfrentaban para disponer de tiempo que poder dedicar a la escritura son retratadas de manera muy elocuente por la propia poeta, recordando que “si no hubiera escrito entre huevo frito y huevo frito, no habría escrito” (Bellveser 226). Aguirre barruntaba sus poemas mientras desempeñaba las labores “propias de su sexo”, por lo que no es de extrañar que la realidad cotidiana se filtrara en sus poemas: “Iba haciendo las camas y me decía versos y cuando los tenía en la cabeza, me sentaba y los escribía.” (Bellveser 226).

Aguirre barruntaba sus poemas mientras desempeñaba las labores “propias de su sexo”, por lo que no es de extrañar que la realidad cotidiana se filtrara en sus poemas

Además de las dificultades para escribir, no hay que ignorar el escaso eco de sus publicaciones, algo señalado también por Ugalde como un factor más para explicar los largos periodos de silencio entre libros publicados. La escasa crítica existente sobre la poesía de Francisca Aguirre –hecho sorprendente dado lo dilatado de su obra y los numerosos premios recibidos a lo largo de su carrera- contrasta inevitablemente con el reconocimiento de la obra de su marido, el también poeta Félix Grande. Precisamente, el propio Grande se refería a la dedicación y envergadura poética de Francisca en estos términos: “suelo decir que el chulo de la poesía de la calle Alenza soy yo, la poeta es Francisca Aguirre, y la gente cree que digo una broma, pero no digo una broma” (Bellveser 223). Lo que sí coincide en señalar la crítica existente es la importancia de Ítaca en el universo literario de Aguirre y su relevancia en el panorama poético español en conjunto. Tras una larga trayectoria creativa plagada de premios y reconocimientos, la Editorial Calambur publicó en 2018 el magnífico volumen recopilatorio actualizado de la obra de Francisca Aguirre, Ensayo General. Poesía reunida 1966-2017. En el ensayo introductorio a dicho volumen, María Ángeles Pérez López calificaba Ítaca de “libro central para la poesía española contemporánea” por sus aspectos innovadores, señalando además que Aguirre construye un contra-discurso que se formula desde “los lugares menores, no prestigiados, a menudo invisibles, que la cultura ha reservado tradicionalmente a las mujeres” (15). El espacio de la cotidianeidad y lo doméstico es a menudo la arena en la que se anclan los poemas de Aguirre, partiendo del recuerdo de la infancia o de detalles mundanos para construir a partir de ellos reflexiones de poderosa hondura. Este rasgo será una constante a lo largo de toda su obra, apreciándose especialmente en obras como Los trescientos escalones (1976), o en la serie de poemas de tono agridulce de las “nanas” que conforman Nanas para dormir desperdicios (2008). La mirada poética se fija en objetos aparentemente exentos de valor, para a partir de la observación construir la historia emocional de dichos objetos y sus asociaciones en la tupida red de la memoria. Valga como ejemplo este fragmento de las “Nana de los cordones”:

De lejos parece como si se movieran,

como si fueran ondulados, extraños desperdicios,

o sea, como si fuesen gusanos u orugas.

Luego, desde más cerca, vemos, con cierto sobresalto,

que se trata de los cordones de los viejos zapatos.

(…)

Porque una de las nanas más bonitas

es la nana de los cordones de los zapatos viejos.

Ya que los cordones eran imprescindibles.

Los zapatos siempre eran viejos y grandes,

aunque tenían una cualidad inapreciable: eran zapatos.

(…) aquellos cordones eran

como la llave de un cofre de sorpresas:

en cuanto los anudábamos

los zapatos podían ir a cualquier parte

y con ellos los pies,

nuestros alegres pies aventureros.

La cotidianeidad, el pasado, la posguerra, el hambre, la ternura de las pequeñas cosas, la memoria, en definitiva la intrahistoria como elemento vertebrador de su visión del mundo y los elementos que la conforman están presentes en esta poesía, dotándola de una cualidad memorialística teñida de referencias a un tiempo personales y universales. En “Paisajes de papel”, por ejemplo, la poeta rememora vívidamente su niñez, apuntando que “aquella infancia fue más bien triste.” Y en el poema “Datos biográficos,” de marcados ecos machadianos, se evoca la infancia de nuevo, esta vez poblada por la figura del padre, el pintor republicano Lorenzo Aguirre:

Fue mi padre un hombre

alegre donde los haya.

Nació para pintar y eso hizo.

Nació también para disfrutar

y también hizo eso.

Amó en su vida varias cosas

la pintura la justicia

y a mi madre.

(…)

Pasará a la posteridad como

un magnífico pintor republicano

al que la dictadura franquista

asesinó en 1942 por defender

a un Gobierno legítimo.

Mi infancia son recuerdos de sus cuadros

sus canciones su risa su amor por mi madre

y algunas horas terribles

“que recordar no quiero”.

Abundan en esta poesía, como decimos, las referencias a Antonio Machado -Aguirre se declaró en numerosas ocasiones una poeta machadiana, cuya poesía aparece preocupada por la palabra y por el tiempo a partes iguales-, pero también a Miguel Hernández, Quevedo, Kafka, Rilke, Cernuda, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Garcilaso, Szymborska… la interminable lista de poetas de los que bebe su propia obra pueblan y modelan este universo poético.

“He ido echando mano de lo vivido y de lo soñado”, declaraba la autora en una entrevista publicada en 2011 en El Cultural con motivo del Premio Nacional de Poesía otorgado a su libro Historia de una anatomía. Precisamente esa combinación de realidad, memoria, lecturas, y sueños es lo que caracteriza su obra poética. Si hay algo que sobresale en la poesía de Aguirre es esa capacidad para señalar la importancia de lo pequeño, de lo aparentemente inservible. Aguirre es la poeta de la felicidad que reside en las cosas pequeñas, pero sobre todo lo es de la fuerza evocadora de lo diminuto, de lo aparentemente banal y sin embargo trascendente. Su escritura se origina desde la mirada de la niña que fue, de la mujer que ahora contempla el mundo aún con ojos de niña. El largo poema “Los trescientos escalones”, un texto estremecedor que rememora las innumerables pérdidas de la infancia narradas con el trasfondo del conflicto bélico, la fallida huida de España y la muerte del padre, ejemplifica esta cualidad:

“He ido echando mano de lo vivido y de lo soñado”, declaraba la autora en una entrevista publicada en 2011 en El Cultural con motivo del Premio Nacional de Poesía otorgado a su libro Historia de una anatomía. Precisamente esa combinación de realidad, memoria, lecturas, y sueños es lo que caracteriza su obra poética. Si hay algo que sobresale en la poesía de Aguirre es esa capacidad para señalar la importancia de lo pequeño, de lo aparentemente inservible. Aguirre es la poeta de la felicidad que reside en las cosas pequeñas, pero sobre todo lo es de la fuerza evocadora de lo diminuto, de lo aparentemente banal y sin embargo trascendente. Su escritura se origina desde la mirada de la niña que fue, de la mujer que ahora contempla el mundo aún con ojos de niña. El largo poema “Los trescientos escalones”, un texto estremecedor que rememora las innumerables pérdidas de la infancia narradas con el trasfondo del conflicto bélico, la fallida huida de España y la muerte del padre, ejemplifica esta cualidad:

Oigo los barcos que salen o entran por el puerto del Havre.

Veo tres niñas muy contentas, en Barcelona,

porque se iban de viaje:

se acababan los bombardeos,

ya no tendrían que esconderse debajo de aquella escalerita

que conducía a las habitaciones superiores

mientras oían, espantadas, el agudo silbido de las bombas. (158)

(…)

Papá, perdimos tantas cosas

además de la infancia y los trescientos escalones que tú pintaste

nunca he sabido si había que subirlos o bajarlos. (160)

La triste narración del pasado en el poema concluye enlazando con el instante presente años después. La paz doméstica y la familia como refugio son el contrapunto al horror del pasado. La referencia a San Juan en la “casa sosegada” opera como contraste a un pasado turbulento, cuyo rastro son palabras, recuerdos, cuadros, canciones. El presente y el pasado quedan aquí unidos por un lazo indeleble:

Me he levantado para cerrar la puerta del armario.

Está mi casa sosegada,

apenas en el aire zumba tenue la remota sirena de un barco.

Los que más amo duermen:

mi hija, arropada en sus nueve años

y Félix indefenso ante sus treinta y ocho.

Al fin se extingue el eco de los barcos.

Buenas noches, papá. Hasta mañana si Dios quiere. Que descanses. (160)

En otro de sus poemas memorables, Aguirre compara la escritura con un jardín secreto, una “huerta clandestina” en la que cada uno se refugia, donde guarda secretos y recuerdos. Ese cuidado de los recuerdos, separar lo valioso de lo superfluo, lo esencial de lo prescindible, podando brotes y ramas innecesarios, es lo que distingue la escritura de Aguirre de otras. Es el cuidado delicado de la mano jardinera, la sabiduría y la calma de quien se toma toda una vida para construir una obra desde la constancia y la dedicación. Aguirre escribió siempre desde la honestidad, articulando una voz sin imposturas que mira a su alrededor, que busca concretar el pasado con el presente para explicarlo, para explicarse, y que no tiene miedo de mirar hacia adentro e indagar en los rincones más difíciles, más oscuros, de la propia experiencia. El marco histórico de la guerra civil o la difícil posguerra, pero también el espacio doméstico y la experiencia de la maternidad o el amor como vías de redención, serán por tanto vías para llegar a la esperanza o a la felicidad, aunque sean momentáneas: “Todos tenemos un jardín secreto/ sembrado de dedales, cartas, libros, /caleidoscopios, cuentos, viejas fotos,/ playas, reclinatorios, parameras…/ Nadie diría que esto es un jardín/ salvo aquellos que viven para cultivarlo.”

En “Oficio de tinieblas”, magnífico ejercicio metapoético, la escritura emerge como un proceso a un tiempo doloroso y placentero, un caminar a tientas donde, cuando menos se espera, brota la luz:

Este oficio, Dios mío, tan precario,

de ir conjuntando la mirada y el verbo,

este oficio tan de tanteo, tan de sombras

que persiguen la luz como un ahogado,

(…)

Qué oficio tan humilde y ambicioso,

qué meta inalcanzable,

qué hermoso oficio

para dejarse en él la vida entera.

Francisca Aguirre en diversas etapas

Verso tras verso, en la escritura de Francisca Aguirre se desgranan la vida y la palabra de alguien fiel a una vocación, alguien que mira y ve más allá, y que transcribe una realidad atravesada por el cedazo de la mirada poética. Su reciente fallecimiento ha apagado la voz de una poeta comprometida con ese hermoso oficio de tinieblas en el que se dejó, tal y como soñó hacer, la vida entera. A sus lectores solo nos resta agradecerle su escritura, su constancia en la palabra, y el que nos permitiera la entrada a su jardín secreto, cuyos rincones iluminaba con su palabra luminosa y abierta.

[1] Citado en Ricardo Bellveser, “Francisca Aguirre a cuenta de Paca Aguirre”. En La palabra silenciada. Voces de mujer en la poesía española contemporánea (1950-2015), Remedios Sánchez García y Manuel Gahete Jurado, Coords. Valencia, Tirant Humanidades, 2017, pp. 223-235.

LA AUTORA

María Paz Moreno es poeta, ensayista y crítica literaria. Es catedrática de literatura, lengua y cultura españolas en la Universidad de Cincinnati (Ohio, Estados Unidos). Su investigación académica se ocupa de la poesía española contemporánea, en especial la obra de Juan Gil-Albert, la poesía escrita por mujeres, y la importancia cultural de la literatura gastronómica. Es autora de varios libros de ensayo y ediciones críticas, entre ellos El culturalismo en la poesía de Juan Gil-Albert y la edición de la poesía completa de dicho autor en la Editorial Pre-Textos. En el campo de la literatura culinaria, ha publicado De la página al plato. El libro de cocina en España (Trea, 2012), y Madrid: A Culinary History (Rowman & Littlefield, 2018). Ha publicado ocho libros de poesía, entre ellos Invernadero (Renacimiento, 2007), El vientre de las iguanas (Renacimiento, 2012), y De la otra orilla/ From the Other Shore (Valparaíso, 2018).

María Paz Moreno es poeta, ensayista y crítica literaria. Es catedrática de literatura, lengua y cultura españolas en la Universidad de Cincinnati (Ohio, Estados Unidos). Su investigación académica se ocupa de la poesía española contemporánea, en especial la obra de Juan Gil-Albert, la poesía escrita por mujeres, y la importancia cultural de la literatura gastronómica. Es autora de varios libros de ensayo y ediciones críticas, entre ellos El culturalismo en la poesía de Juan Gil-Albert y la edición de la poesía completa de dicho autor en la Editorial Pre-Textos. En el campo de la literatura culinaria, ha publicado De la página al plato. El libro de cocina en España (Trea, 2012), y Madrid: A Culinary History (Rowman & Littlefield, 2018). Ha publicado ocho libros de poesía, entre ellos Invernadero (Renacimiento, 2007), El vientre de las iguanas (Renacimiento, 2012), y De la otra orilla/ From the Other Shore (Valparaíso, 2018).