Traducir literatura de otras lenguas es también reflexionar sobre el propio acto de traducción, vincularlo con una actividad creativa. Eduardo Moga, poeta, crítico y traductor, recorre los misterios y secretos de una larga dedicación a la traducción de poesía en lengua inglesa al castellano.

© EDUARDO MOGA

Mi experiencia de la traducción fue tan natural como mi aprendizaje del idioma: cuando de niño leía a Dickens o Balzac —por insólito que esto suene hoy, en que se confunde a Dickens con un whisky y a Balzac con un antidepresivo—, yo daba por supuesto que aquello que leía estaba escrito así desde el principio. Mi familia era monolingüe: todo se concebía, pues, en un único y omnipresente idioma. Pero me consuela pensar que mi ingenuidad —y mi ignorancia— no resultan tan risibles como parecen: lo común, hoy, sigue siendo escribir, por ejemplo: «como dice Nietzsche…», y luego reproducir sus palabras, en castellano de Valladolid, en lugar de «como dice Nietzsche, según la traducción de…», lo cual sería más fatigoso, pero mucho más preciso. Porque el que dice realmente en una traducción es el traductor; de hecho, él es la única lengua que nos habla. Darme cuenta de esta obviedad me llevó muchos años de lectura de traducciones, con jalones memorables, como aquella versión de Bajo el volcán, en la legendaria colección «Libro Amigo», de Bruguera, que sumaba su impenetrabilidad a la del texto traducido —con errores estupendos, como «produjo la cartera del bolsillo», una expresión de resonancias industriales, pero que no es sino un calco del produced original: «sacó»—, y que convirtió la novela de Lowry en un libro definitivamente enemigo. Ni siquiera cuando llegué a manejar algunos idiomas —catalán, francés, inglés— con la suficiente desenvoltura como para disfrutar de las obras originales, fui capaz de prescindir enteramente de los mediadores: por bien que se conozca una lengua que no sea la propia, siempre queda algún matiz, algún resquicio, léxico o musical, por el que se escapa el sentido, o el mero placer del texto. Hay una distancia irreductible entre la percepción de nuestra lengua nativa y la de cualquier otra adquirida después.

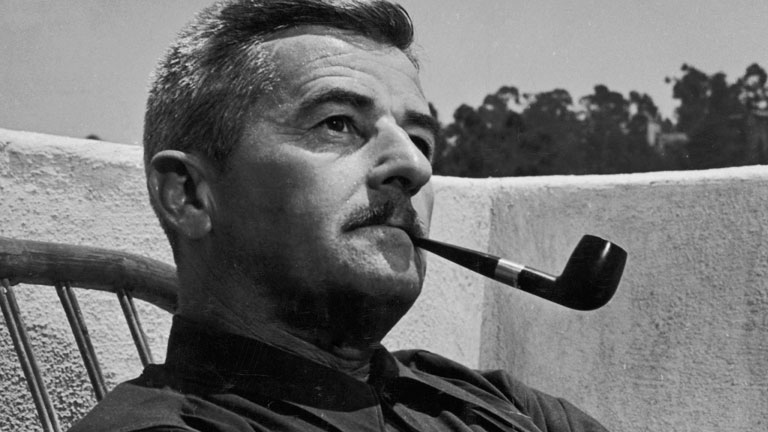

William Faulkner, de quien Eduardo Moga tradujo su «Poesía completa»

DE FRANK O´HARA A TESS GALLAGHER

La primera vez que me propusieron traducir un libro de poesía, lo consideré, erróneamente, un ejercicio complementario: una forma de mantener la muñeca creativa caliente, o un subterfugio para seguir practicando la literatura, sin sumirme en los extenuantes esfuerzos de la invención. Fue Poemas a la hora de comer, del norteamericano Frank O’Hara —aquel escritor que murió rimbaldianamente joven, atropellado en una playa—, cuya primera dificultad residía en el título: Lunch Poems. Deshacer los apretados sintagmas nominales del inglés —des-sintetizarlos— es una de las tareas más arduas de toda traducción al castellano. Confieso que, en este caso, me ayudó una traducción portuguesa, que había optado por el circunloquio cronológico, cuya consulta me sugirió el poeta y amigo José Ángel Cilleruelo. Luego, leyendo sobre el autor, supe por qué: había constancia de que O’Hara escribía sus poemas en los descansos para el almuerzo de su trabajo como conservador del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ese —creo— acierto mío no impidió que cierta cejijunta reseñista hispanovenezolana criticara acerbamente aquel trabajo inaugural por no haber sabido reproducir bien las aliteraciones del original. ¡Ah, las aliteraciones, a cuántas pruebas nos someten! Y eso lo sostenía la crítica —que es de las que piensan que, si algo se puede decir en su idioma original, aunque sea el chino, para qué decirlo en castellano— trufando su escrito de citas en alemán y nombres en polaco, que, sin duda, transcribían con admirable precisión las aliteraciones originales. Años después, otro título muy tupido volvió a sumirme en profundas cavilaciones: Japanese Death Poems, una antología de poemas japoneses de despedida, escritos por monjes zen y poetas de haiku. Aunque no estoy insatisfecho con mi solución, «poemas a la muerte», que entronca con expresiones elegíacas consolidadas en la literatura española, después de publicar el libro, precedido por una —me temo— fatua nota prologal en la que daba cuenta de mis dificultades traductológicas y de lo brillantemente que las había resuelto, leí en la página web de un amigo, realmente experto en asuntos orientales, una opción magnífica: «poemas mortuorios». Él la aplicaba con naturalidad a aquellos poemas sobre cuya denominación yo había consignado en mi prefacio laboriosas elucubraciones. Lo único que me consuela es que ninguno de los competentes traductores de literatura japonesa que había consultado para llevar a cabo mi versión, había dado tampoco con esa expresión.

Traducir bien es, por seguir con la metáfora, como conducir bien: no basta con apretar los pedales y girar el volante, según aconsejen la trayectoria de la ruta y la señales de circulación; lo que garantiza un tráfico seguro y fluido es, sobre todo, la capacidad del conductor de ver periféricamente.

Los errores e imprecisiones de todo traductor son tan numerosos como sus aciertos. Con ocasión de la publicación de El puente que cruza la Luna, la propia autora, la norteamericana Tess Gallagher (otro título diabólico: Moon Crossing Bridge: ¿qué es lo que cruza? ¿el puente a la luna o la luna al puente?), me contó, con delicadeza cuáquera, que un lector le había hecho notar, en una presentación del libro, que el título de uno de los poemas, «Wake», significaba «Velatorio», y no «Despertar», como yo había consignado. Dado que la pieza consistía en un soliloquio dirigido al marido muerto, Raymond Carver, de cuerpo presente, creí que «despertar», sobre corresponder al término original, no sería ajeno a los deseos de la poeta ni al sentido del texto. Aunque Tess no me trasladó la observación de su avispado lector como un reproche, sino que la disimuló como una interpretación admisible —«ya supongo que te has dado cuenta, pero entiendo que hayas optado por privilegiar otro de los sentidos…»—, lo cierto es que yo no sabía que «wake» significaba «velatorio», y, lo que es peor, no había intuido que podía tener otro significado que el inmediatamente reconocible. Esta —y me ha costado muchos deslices aprenderlo— es una de las principales obligaciones del traductor, si quiere hacer bien su trabajo: ha de ser intuitivo casi tanto como racional. Y esa intuición le ha de servir para detectar que cierta palabra o expresión alberga un matiz especial, o una carga idiomática, u obedece a un saber específico, a menudo remoto o completamente ajeno a sus conocimientos. Traducir bien es, por seguir con la metáfora, como conducir bien: no basta con apretar los pedales y girar el volante, según aconsejen la trayectoria de la ruta y la señales de circulación; lo que garantiza un tráfico seguro y fluido es, sobre todo, la capacidad del conductor de ver periféricamente, de anticipar lo que va a ocurrir, de intuir los accidentes de la ruta y las maniobras de los demás. Pero traducir es, en cualquier caso, un campo minado: la equivocación, el descuido, lo imprevisto, nos aguardan en todos los rincones; nuestra ignorancia nos aguarda en todos los rincones. Por eso recuerdo a menudo, cuando me debato con el texto, el consejo de los maestros de kung fu a sus discípulos: «Espera lo inesperado», aunque debo confesar que muchas veces me entero de que lo inesperado ya ha acontecido cuando, ya publicado el libro, algún amigo —o enemigo— me señala una pifia vergonzante. Uno ha de desplazarse, pues, por la página con una cautela extrema, pero, a la vez, sin perder velocidad: el ritmo del verso, que contribuye decisivamente al significado, ha de reproducirse con un ejercicio de traducción igualmente rítmico, aunque ello suscite sensaciones contrapuestas: con frecuencia me he visto a mí mismo como un especialista en desactivación de explosivos, parapetado en un traje indestructible, buzo del trinitolueno, pero brincando por los versos, para seguir avanzando, para no perder el hilo de las anfractuosidades del terreno, para no quedarme atrapado en la hipnótica morosidad de las palabras.

Los errores e imprecisiones de todo traductor son tan numerosos como sus aciertos. Con ocasión de la publicación de El puente que cruza la Luna, la propia autora, la norteamericana Tess Gallagher (otro título diabólico: Moon Crossing Bridge: ¿qué es lo que cruza? ¿el puente a la luna o la luna al puente?), me contó, con delicadeza cuáquera, que un lector le había hecho notar, en una presentación del libro, que el título de uno de los poemas, «Wake», significaba «Velatorio», y no «Despertar», como yo había consignado. Dado que la pieza consistía en un soliloquio dirigido al marido muerto, Raymond Carver, de cuerpo presente, creí que «despertar», sobre corresponder al término original, no sería ajeno a los deseos de la poeta ni al sentido del texto. Aunque Tess no me trasladó la observación de su avispado lector como un reproche, sino que la disimuló como una interpretación admisible —«ya supongo que te has dado cuenta, pero entiendo que hayas optado por privilegiar otro de los sentidos…»—, lo cierto es que yo no sabía que «wake» significaba «velatorio», y, lo que es peor, no había intuido que podía tener otro significado que el inmediatamente reconocible. Esta —y me ha costado muchos deslices aprenderlo— es una de las principales obligaciones del traductor, si quiere hacer bien su trabajo: ha de ser intuitivo casi tanto como racional. Y esa intuición le ha de servir para detectar que cierta palabra o expresión alberga un matiz especial, o una carga idiomática, u obedece a un saber específico, a menudo remoto o completamente ajeno a sus conocimientos. Traducir bien es, por seguir con la metáfora, como conducir bien: no basta con apretar los pedales y girar el volante, según aconsejen la trayectoria de la ruta y la señales de circulación; lo que garantiza un tráfico seguro y fluido es, sobre todo, la capacidad del conductor de ver periféricamente, de anticipar lo que va a ocurrir, de intuir los accidentes de la ruta y las maniobras de los demás. Pero traducir es, en cualquier caso, un campo minado: la equivocación, el descuido, lo imprevisto, nos aguardan en todos los rincones; nuestra ignorancia nos aguarda en todos los rincones. Por eso recuerdo a menudo, cuando me debato con el texto, el consejo de los maestros de kung fu a sus discípulos: «Espera lo inesperado», aunque debo confesar que muchas veces me entero de que lo inesperado ya ha acontecido cuando, ya publicado el libro, algún amigo —o enemigo— me señala una pifia vergonzante. Uno ha de desplazarse, pues, por la página con una cautela extrema, pero, a la vez, sin perder velocidad: el ritmo del verso, que contribuye decisivamente al significado, ha de reproducirse con un ejercicio de traducción igualmente rítmico, aunque ello suscite sensaciones contrapuestas: con frecuencia me he visto a mí mismo como un especialista en desactivación de explosivos, parapetado en un traje indestructible, buzo del trinitolueno, pero brincando por los versos, para seguir avanzando, para no perder el hilo de las anfractuosidades del terreno, para no quedarme atrapado en la hipnótica morosidad de las palabras.

HUBO UN FAULKNER POETA

No siempre, empero, yerra uno. A veces, insólitamente, logra atinar, incluso con una opción insuperable, o —y esto constituye el cielo de un traductor— consigue subsanar equivocaciones pertinaces. Recuerdo al poeta Enrique Badosa, excelente traductor de poesía catalana, señalando que el Sol, i de dol, de J. V. Foix, convertido mecánicamente en «Solo, y de duelo», era, de forma natural, pero hasta entonces tenazmente desdeñada, «Solo, y de luto». Hace poco, también, se ha difundido la versión de Hamlet del recientemente fallecido Tomás Segovia, en la que el celebérrimo «To be or not to be: that is the question» shakespeariano, que casi se ha convertido, a fuerza de repetirlo, en una frase hecha del lenguaje común, «ser o no ser: he aquí [o esta es] la cuestión», no se merecía esta transpalabración, sino una verdadera traducción al castellano: «ser o no ser: de eso se trata». En estos casos, la satisfacción del traductor está justificada, aunque, en general, resulta poco elegante que la manifieste: un destacado poeta mexicano, por ejemplo, ha dedicado una buena parte del epílogo de su traducción de la poesía completa de Eugenio Montale, publicada en una importante editorial española, a dejar como un trapo a los colegas que le han precedido en la tarea, algunos de la talla de José Ángel Valente o Jorge Guillén, con la insidiosa pero palmaria intención de afirmarse él como el exégeta óptimo del italiano («tengo la sensación de que es un poeta todavía inédito en castellano», afirma, con dos testes); y queda feo, máxime cuando su labor no aporta mejoras significativas a las entregas de sus predecesores. En mi modesto caso, la traducción de la poesía reunida de William Faulkner —el éxito de cuyas novelas se debe a su condición de poeta, aunque él se considerara, propagandísticamente, un poeta fracasado— me permitió encontrar una falla en las, por otra parte, excelentes versiones de doce poemas de Una rama verde que había publicado Javier Marías primero en la revista Poesía, en 1979, y luego en una hermosa edición conmemorativa del centenario del nacimiento del escritor norteamericano, Si yo amaneciera otra vez. William Faulkner. Un entusiasmo, en 1997. En el poema XVI de Una rama verde, escribe Faulkner: «…One grows weary, posturing and grinning,/ aping a dream to a house of peopled shadows!»; y traduce Marías: «…Uno se cansa, adoptando poses y gesticulando,/ ¡remedando un sueño ante una casa de pobladas sombras!». Pero el poema da voz a un actor que se pavonea en un escenario —el escenario de la vida: el gran teatro del mundo—, y esa «casa» a la que se refiere parece, en ese entorno, pálida, inespecífica. Esa sensación me llevó a averiguar que «house», en un contexto dramático, significa también, por metonimia, «público», y entonces el verso, con esa particularización, adquiere su sesgo preciso y plena justeza semántica: el actor —cada uno de nosotros— imita un sueño —la vida lo es, como comprendió Calderón: Faulkner fue un gran admirador del barroco español— ante las sombras que son los demás, y nosotros mismos: actuación, imitación, sueño, sombra: síntesis de la nada.

ASHBERY Y ALGUNAS TORPEZAS DEL TRADUCTOR

Porque, efectivamente, la palabra justa existe, y no solo para Gustave Flaubert. Un traductor lo percibe, no sé si antes, pero sí, al menos, con la misma intensidad que un poeta en trance de escribir. Se puede dar con ella sin reflexionar sobre las razones, matices o mecanismos que justifican nuestra elección, en una suerte de iluminación, pero una de esas iluminaciones sin éxtasis que los hablantes experimentamos todos los días, cuando abrimos la boca y sale precisamente lo que queremos decir, lo cual es asombroso, si lo pensamos bien; o bien se puede encontrar —si es que la encontramos— tras horas de picar piedra, como consecuencia de una actividad ingente de análisis y comparación. A algunos, no obstante, la palabra justa no se les aparece nunca, y algunos trabajos son dignos de permanecer en la memoria por su insuperable negligencia. Recuerdo uno, en particular —además de aquel Bajo el volcán que me vacunó perpetuamente, ¡ay!, contra Malcom Lowry—, que aún suscita mi estupor: la traducción de Pirografía, de John Ashbery, firmada por un joven polígrafo (¿pirógrafo?) peruano, y aparecida en un perspicuo sello de poesía, cuya perspicuidad es inversamente proporcional a la pulcritud de sus ediciones. La versión acumula todos los defectos imaginables, entre los que no es el menor el tropel de peruanismos léxicos y sintácticos que vuelven casi irreconocible el texto para un lector español, y que señalo como «defecto», a sabiendas de que algunos lo considerarán una grosería sociolingüística, porque no lo hallo en las novelas de Mario Vargas Llosa ni en la poesía de Emilio Adolfo Westphalen, cuyo castellano es limpio, perfecto y universal. Con todo, lo más revelador de esta entrega infausta, que injuriaba la obra del estadounidense —acaso el poeta vivo más importante de su país—, no fue el desastre que era en sí misma, sino algunas reacciones críticas, que pusieron de manifiesto, una vez más, el nivel del reseñismo literario en España y el nulo respeto que muestran algunos gacetilleros por sus lectores: en el suplemento «Babelia», de El País, una crítica catalana, presuntamente especializada en literatura en lengua inglesa, apenas se refería a la traducción, limitándose a sugerir que algunas opciones resultaban discutibles: todas son, por definición, discutibles, pero, en este caso, todas eran también abominables. Por otra parte, la reseñista elogiaba a Ashbery, aunque casi no pudiera distinguírsele en aquella batahola de torpezas, equívocos, erratas y tinieblas. Pero en esto acertaba: al final, la buena literatura sobrevive a sus peores intermediarios y se abre camino, como ya relatara Borges, con ocasión de su traducción de Hojas de hierba: «Recuerdo haber asistido hace muchos años a una representación de Macbeth; la traducción era no menos deleznable que los actores y que el pintarrajeado escenario, pero salí a la calle deshecho de pasión trágica. Shakespeare se había abierto camino». No otra cosa afirmaba Chesterton cuando refirió que escuchar el horrendo sermón de un cura semianalfabeto lo había confirmado en su decisión de convertirse al catolicismo: si la doctrina de Jesús había sobrevivido dos mil años a semejantes valedores, tenía que ser la verdadera.

Siendo yo radicalmente individualista en mi forma de entender la creación artística, que no concibo subordinada al grupo ni a la fiscalización ajena, sospecho que la mejor traducción es la colectiva.

La traducción siempre me ha inspirado sentimientos contradictorios: siendo yo radicalmente individualista en mi forma de entender la creación artística, que no concibo subordinada al grupo ni a la fiscalización ajena, sospecho que la mejor traducción es la colectiva. Y lo creo así por una simple constatación práctica: la comparación de muchas siempre me lleva a la conclusión de que la versión ideal, la architraducción de un texto, se compondría de fragmentos de todas ellas. De hecho, así operamos muchos traductores cuando hemos de abordar una obra ya traducida por otros: reunimos los antecedentes y los comparamos, entre sí y con nuestra propia interpretación del texto. Y en el alambique del cotejo decantamos nuestra opción final. Esa opción, pese a ser elaborada como si fuese la culminación de un proceso depurativo que ya no puede avanzar más, se integrará, no obstante, en el ciclo del lenguaje y se convertirá en otra versión con la que comparar las traducciones futuras, más aún, se sumergirá en el flujo incesante del idioma, en el que, con todos sus hallazgos y perfecciones, acabará diluyéndose, porque ese es el destino de toda traducción, como advirtió Walter Benjamin: desaparecer en el caudal de la palabra, tan voluble, tan frágil como cualquier otra realidad. Paradójicamente, esta desaparición se materializa a menudo en una fosilización, cuyo destino son los anaqueles de las bibliotecas de las facultades de Filología, si es que subsisten, o los capítulos de antecedentes históricos de las tesis doctorales, si es que continúan redactándose. Aunque también puede suceder, más raramente, que la traducción acceda a la condición de obra en sí misma, permanente, como la versión del Cantar de los cantares, de fray Luis de León, que es independiente de —y excede a— cualquier versión posterior del libro bíblico.

TRADUCIR POESÍA: OTRA FORMA DE ESCRIBIR POESÍA

He dicho al principio que concebí mi primera traducción como una tarea ancilar, que me permitía suponer que no había abandonado el mundo de la creación, aunque sin sufrir sus embates más lacerantes. Pero también he dicho que me equivocaba. Traducir poesía supone, en última instancia, otra forma de escribir poesía. Parte de una lectura extrema, que alcanza niveles dolorosos, del autor traducido y desemboca en una literatura propia, aunque superpuesta a una plantilla ajena. Traducir me agota físicamente, porque consiste en todo momento en decidir: qué adjetivo emplear entre varios, dónde colocar la coma, qué orden dar a la frase, qué tiempo verbal usar, cómo reproducir un efecto melódico; y decidir, en esto como en cualquier otra cosa, es lo que estraga. Pero traducir también me somete a una tensión muy beneficiosa para mi propia labor creativa. Algunos creen que un traductor solo debe ocuparse de los autores que le sean espiritualmente afines. A mí, en cambio, me gusta traducir a poetas relativamente alejados de mis inclinaciones estéticas: porque me obliga a sumergirme —y a entender: algo que no haría nunca si les dedicara una lectura rutinaria— otras estrategias de escritura, otras sensibilidades y formas de representar el mundo. Traducir lo igual o muy similar a lo que yo escribo se me antoja reconfortante, pero onanista. Charles Bukowski, por ejemplo, está en los antípodas de la poesía que me atrae, y, encima, era un individuo repulsivo. Sin embargo, escuchaba música clásica por la radio siempre que escribía, y alguien capaz de escuchar música clásica cuando escribe, y de mencionar con pertinencia a Bruckner o Rachmaninoff en sus composiciones, no puede ser del todo malo. La lectura radical de sus libros me permitió ser indulgente con sus muchos defectos y, a la vez, aprender que hay un ahogo existencial, que comparto, en su sequedad, en el vacío sanguinolento que asoma cuando se rasga la estameña de sus versos; y hasta a disfrutar de él. Tampoco Billy Collins es un autor cercano a mis gustos, pero su poesía tiene una calidad de burbujeo, una ligereza untuosa, que conviene archivar entre los procedimentos necesarios. El inglés Richard Aldington es otro poeta narrador, con el demasiado sosiego que eso supone, pero con el encanto vaporoso de los viajeros protoseculares, hábil para cincelar atmósferas y sugerir cosmopolitismos febriles y amoríos cinematográficos. Finalmente, Sandburg despliega un realismo que, en ocasiones, me adormece, pero que constituye un eco estimable del oleaje oratorio de Whitman, además de erigirse en la voz del proletariado norteamericano, lo que hace que sienta por él una gran simpatía. (Visité, después de traducirlo, su finca en Connemara, Carolina del Norte, en la que vivió retirado, gozando de las mieles de la universalidad, hasta su muerte en 1967, y celebré los prados de esmeralda, los establos blancos, la calidez terrosa, placentaria, de la luz que bañaba las habitaciones. Este es otro insospechado beneficio de la traducción: permite establecer vínculos sentimentales, y aun físicos, con gente de la que uno nunca habría imaginado hacerse amigo). Muy distantes históricamente, mis experiencias con Ramon Llull y Évariste Parny han servido al mismo propósito: flexibilizarme, obligándome a adaptarme al perfil de otros, aunque ese perfil estuviese escrito en el catalán titubeante de finales del siglo XIII o en el francés de un vizconde nacido en 1753. Los aforismos morales del Libro de amigo y amado, de Lull, constituyen una remota estribación del racionalismo neoplatónico y su afán es meramente proselitista, pero hoy pueden leerse como un compendio de poemas —y de poemas amorosos—, y esa mutación de libro doctrinal en manual erótico a ojos del lector contemporáneo constituye su mayor atractivo y su más desconcertante enigma. A ellos llegué por un azar sentimental: una persona a la que amé me entregó una vez, cuando aún estábamos enfrascados en las deliciosas tribulaciones del descubrimiento, un billete con uno de los versículos del mallorquín. Al alegato ateo de Parny, La guerra de los dioses —en el que, entre muchos otros exabruptos volterianos, la virgen María mantiene relaciones sexuales con Pantera, legionario romano y padre putativo del Redentor—, me llevó una propuesta editorial que, sin saberlo, juntaba el hambre con las ganas de comer, porque el traductor comulgaba enteramente, valga la paradoja, con el ateísmo del traducido y aplaudía su higiénica irreverencia. La versión posterior de Las canciones malgaches, del mismo Parny, un conjunto de composiciones, entre eróticas y melancólicas, que parece que vayan a romperse, de tan delicadas, hecha ya por afición, me supuso un sosiego reparador tras el estruendo blasfemo del conflicto entre el Olimpo y el Cielo.

LO ESENCIAL: EL POEMA DEBE FUNCIONAR

Una buena traducción, y con esto quiero acabar, ha de reunir, a mi juicio, estas dos voluntades: comprender el texto original, sin errar en su interpretación ni en los efectos que aspira a producir, y verterlo persuasivamente al idioma de llegada. De los dos, igualmente necesarios, acaso el segundo sea el más importante: el poema debe ser creíble, debe funcionar, en el idioma de destino; ha de ser poesía también en ese idioma. El poeta traducido, de haberlo escrito en la lengua a la que se vierte, lo habría escrito como lo hemos hechos nosotros, o, por decirlo con mayor precisión, siguiendo las normas estilísticas y sonoras que hemos aplicado. Y, para saber si lo hubiera hecho así, no podemos recurrir, de nuevo, sino a nuestra intuición: fatigados los diccionarios, aplicadas las técnicas que establecen los manuales y razonablemente seguros de que no hemos cometido errores en el trasvase de los significados ni en la reproducción del sentido, solo nos queda una decisión que no puede racionalizarse: si nuestro trabajo suena bien, entendiendo por sonar, no solo que se articule con la suficiente eufonía, sino, sobre todo, que obedezca a los mecanismos más íntimos de la lengua, a su naturalidad más suasoria —aunque su expresión sea barroca—, a su edificación interior, a sus genes. La genética de la traducción, podemos concluir, ha de ser la misma que la genética de la creación.

SOBRE EL AUTOR

EDUARDO MOGA (Barcelona, 1962) es licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Ha publicado 18 poemarios, entre los que destacan La luz oída («Premio Adonáis», 1996), Las horas y los labios (2003), Cuerpo sin mí (2007), Bajo la piel, los días (2010), Insumisión (2013; premio al mejor poemario del año de la revista Quimera, 2013) y El corazón, la nada (Antología poética 1994-2014) (2014). Ha traducido a Ramon Llull, Frank O’Hara, Évariste Parny, Charles Bukowski, Carl Sandburg, Arthur Rimbaud, William Faulkner, Walt Whitman y Jaume Roig. Practica la crítica literaria en «Letras Libres», «Cuadernos Hispanoamericanos» y «Turia». Es responsable de las antologías Los versos satíricos. Antología de poesía satírica universal (2001), Poesía pasión. Doce jóvenes poetas españoles (2004) y Medio siglo de oro. Antología de la poesía contemporánea en catalán (2014). Ha publicado el libro de viajes La pasión de escribil (2013); dos selecciones de entradas de su bitácora, Corónicas de Ingalaterra (2015 y 2016); y los ensayos De asuntos literarios (2004), Lecturas nómadas (2007), La disección de la rosa (2015) y Apuntes de un espanyol sobre poetas de América (y algunos de otros sitios) (2016). Mantiene el blog Corónicas de Españia. Es director de la Editora Regional de Extremadura y coordinador del Plan de Fomento de la Lectura.

EDUARDO MOGA (Barcelona, 1962) es licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Ha publicado 18 poemarios, entre los que destacan La luz oída («Premio Adonáis», 1996), Las horas y los labios (2003), Cuerpo sin mí (2007), Bajo la piel, los días (2010), Insumisión (2013; premio al mejor poemario del año de la revista Quimera, 2013) y El corazón, la nada (Antología poética 1994-2014) (2014). Ha traducido a Ramon Llull, Frank O’Hara, Évariste Parny, Charles Bukowski, Carl Sandburg, Arthur Rimbaud, William Faulkner, Walt Whitman y Jaume Roig. Practica la crítica literaria en «Letras Libres», «Cuadernos Hispanoamericanos» y «Turia». Es responsable de las antologías Los versos satíricos. Antología de poesía satírica universal (2001), Poesía pasión. Doce jóvenes poetas españoles (2004) y Medio siglo de oro. Antología de la poesía contemporánea en catalán (2014). Ha publicado el libro de viajes La pasión de escribil (2013); dos selecciones de entradas de su bitácora, Corónicas de Ingalaterra (2015 y 2016); y los ensayos De asuntos literarios (2004), Lecturas nómadas (2007), La disección de la rosa (2015) y Apuntes de un espanyol sobre poetas de América (y algunos de otros sitios) (2016). Mantiene el blog Corónicas de Españia. Es director de la Editora Regional de Extremadura y coordinador del Plan de Fomento de la Lectura.

Corónicas de Españia. Blog de Eduardo Moga (http://eduardomoga1.blogspot.com.es/ )