Con el poemario Diario transferible, Cristóbal López de la Manzanara obtuvo en 2024 del Premio Rafael Morales. Un libro cargado de imaginación y originalidad en forma de diario poético.

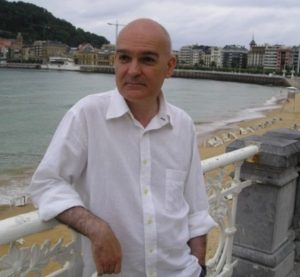

© TEO SERNA

“La misión del poeta es recordarnos que somos los testigos de un acontecimiento que no puede volver a repetirse”, dice Basilio Sánchez respecto a las palabras, pues ellas “llevan en lo hondo el peso irrenunciable del silencio y la soledad con que fueron escritas.”

Un diario es, en principio, un estado de cuentas, un libro de contabilidad en el que quedan anotados los acontecimientos que son importantes para quien lo escribe y que escribe siempre en soledad, condición sine qua non para que la poesía pueda aparecer como en un palimpsesto. Esa soledad sonora. Ahí está, no solo lo “extraordinario” (si es que hubiera “grandes” acontecimientos); están, sobre todo, los pequeños hechos, las pequeñas cosas que son, en el fondo, las que realmente importan en la construcción de lo que somos. Una especie de herbario de Emily Dickinson: ése en la que la poeta recogía humildes hierbas y flores campestres, para componer una taxonomía que era un pequeño recorrido por su alma.

Pero diario, en este caso “transferible”. Adjetivo poco común, diría, para relacionarlo con algo tan personal como es un diario. “Transferible” supone que algo es traspasable, cedible, transmisible. Es decir: algo que puede dejar de ser personal, para ser de otro. Algo que tiene en común con el otro, pues todo es, ciertamente, repetición y bucle, con las diferencias que pueda haber entre los átomos que giran invisibles, inagotables.

Estaríamos hablando pues, de algo que, siendo de uno, únicamente, pudiera ser de todos. Si la poesía es “un intento de restitución, de recuperación de algo que no sabemos muy bien qué es” (vuelvo a Basilio Sánchez), un diario poético (al menos un diario con forma de poemario) podría ser un intento de recuperar algo, sí, que ya pasó, aunque quedara para siempre dentro del poeta. Esa cosa “que no sabemos muy bien qué es”, que podría ser poesía y que es vivencia que el poeta cataloga, desde su “don de la ignorancia” (Corredor Matheos), porque, aun siendo vivida, se siente perdida ya y, por lo tanto, como ausencia que es, es materia indeleble para el canto (Juan Ramón Jiménez).

Este Diario transferible de Cristóbal López de la Manzanara, tiene tres mojones, a modo de señales que indican tres geografías físicas y sentimentales que configuraron la juventud y la adolescencia (esos terrenos en los que generalmente se es feliz de pura infelicidad). Aunque aquí tienen otro nombre: cuadernos (volvemos a la anotación, al temblor de la pluma sobre el papel, con reminiscencias, de algún modo, de la época estudiantil). Todo está empapado de paisaje: urbano y rural; ciudadano y campestre. La importancia del paisaje que es, en La Mancha, fundamental, como lo es su horizonte y el color de su cielo, predominantemente basto y azul (y es este color el que aparece muchas veces tintándolo todo de infinito transparente): azul que se apropia también de los zócalos manchegos y pone horizontes de mar en las paredes. La infinitud del paisaje manchego es, creo, otro elemento de este libro; infinitud donde ubicar los microcosmos vívidos y vividos, irrenunciables, de Cristóbal.

Paisaje que pudiera ser compuesto por un Hopper amanchegado que nos permitiera mirar por las ventanas de los edificios lo que en ellos late; que nos permitiera recorrer ferias, cines, bares, y asistir al nacimiento de un grupo de poesía (Azuer) que nació “sin depósito legal”.

Pero el paisaje, de tan presente, nunca es evidente en su descripción, aunque su peso sea, a veces, opresivo, resultado siempre de las estaciones, en especial del verano, de su luz, de su calor y su color. El libro está lleno de claves secretas, pero no hace falta saberse ese secreto para disfrutarlo. La poesía es en sí un misterio, que revela un secreto, que revela un misterio. Estas claves (yo confieso que sé algunas), son como pequeñas luces que brillan en el corpus de los poemas para indicar un camino, camino que no siempre llega a parte alguna y que nos puede perder para enfrentarnos, de golpe y porrazo al deslumbramiento repentino de la metáfora. Porque en Cristóbal la metáfora es como una máquina continua que no para de funcionar y que nos envuelve en un torbellino con algo de spleen (en el sentido francés de la melancolía baudelariana) que nos plantea la lejanía de la tristeza y un constante anhelo de girar en torno a la metáfora misma: esa generadora de imágenes casi surrealistas, automáticas a veces, a veces racionales (mucho). Unas imágenes con mucho de sensualidad, de disfrute de las sensaciones en el sentido más carnal, más báquico. Algo así como comerse unos higos a mordiscos. Y aquí acudiría también Gómez de la Serna (cómo no) porque la greguería aparece (“el tren rotula con trazos de metal la tierra…”) no sabiendo uno si es metáfora o greguería, —aunque quizá sea lo mismo—, pero sabiendo que es un relámpago iluminador. Y el humor también (“La luz calzaba números grandes, / un cuarenta y dos de zapatos/ y talla XL de vestido…”), tan cercano a esa greguería, parte fundamental de ella. Y el juego de palabras (“La noche tenía todo el día por delante…”).

Entiendo estos poemas de López de la Manzanara como hogueras que se autoalimentan en su voracidad, que elevan sus lenguas para arañar ese cielo azul antes dicho y dejar un rastro de humo con olor a madera de lápiz escolar con la punta recién afilada. Una metáfora que no cesa en su evolución, para componer otra: la de la vida que pasó, la de la vida que nos compuso. Cristóbal da cuerda a estos artefactos y pone en marcha un movimiento que no puede parar, llevándonos por un tobogán de desemboca en una piscina llena de corazones latiendo al ritmo de las Variaciones Goldberg de Bach (en versión del susurrante Glenn Gould, a poder ser).

Louise Glück dijo que “Miramos el mundo una sola vez en la vida. Lo demás es memoria.” Cristóbal López de la Manzanara, coge esa memoria, la hace añicos (espejo que se descompone en geometrías aleatorias) y la rehace para inventarse otro mundo que está, no obstante, y desde ahora, en éste. Es cosa nuestra mirarnos en esos fragmentos para reconocernos, reconociendo primero a su autor desde unos ojos (ya sí) preñados de cielo azul y largos veranos encendidos.

EL AUTOR

TEO SERNA (Manzanares, 1954) es poeta, narrador y artista plástico. Cultivador del relato corto, sobre todo de género fantástico o de realismo mágico, su primer libro publicado verá la luz en 1994: Historias extrañas, improbables y ciertas (Colección Ojo de Pez, nº 26. BAM). A estas Historias… le han seguido 24 títulos más (de los cuales 21 son de poesía discursiva o visual), 6 en colaboración con otros autores, 3 como ilustrador y 4 plaquettes. Tiene en su haber tres premios de poesía (el X de Barcarola, el XXV del Ciudad Alcalá de Poesía y el XXV del Juan Alcaide). Está incluido en 37 antologías nacionales y regionales de relato corto, poesía discursiva y poesía visual, tanto en ediciones en papel y en CD como en el ámbito de internet. Ha sido seleccionado en la exposición Desacuerdos, sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, en el MACBA de Barcelona, en 2005.

TEO SERNA (Manzanares, 1954) es poeta, narrador y artista plástico. Cultivador del relato corto, sobre todo de género fantástico o de realismo mágico, su primer libro publicado verá la luz en 1994: Historias extrañas, improbables y ciertas (Colección Ojo de Pez, nº 26. BAM). A estas Historias… le han seguido 24 títulos más (de los cuales 21 son de poesía discursiva o visual), 6 en colaboración con otros autores, 3 como ilustrador y 4 plaquettes. Tiene en su haber tres premios de poesía (el X de Barcarola, el XXV del Ciudad Alcalá de Poesía y el XXV del Juan Alcaide). Está incluido en 37 antologías nacionales y regionales de relato corto, poesía discursiva y poesía visual, tanto en ediciones en papel y en CD como en el ámbito de internet. Ha sido seleccionado en la exposición Desacuerdos, sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, en el MACBA de Barcelona, en 2005.

Desde 2024 dirige la revista de creación literaria Calicanto. En 2025 recibió el I Premio de la Crítica de Poesía de Castilla La Manha al mejor libro de poesía publicado entre 2023 y 2024 en esa comunidad autónoma.