El Don Juan Tenorio de Zorrilla representa la culminación de una larga tradición literaria que eleva al seductor a símbolo de libertad y contradicción humana. Un relato que, elaborado a partir de diversas interpretaciones del arquetipo, despliega el conflicto eterno entre amor terreno y la inmortalidad espiritual y que, como buen clásico, no ha perdido vigencia ni fuerza dramática.

© J. FRANCISCO PEÑA

El Don Juan Tenorio de José Zorrilla, si bien es un eslabón fundamental de la cadena mitológica, forma parte de una larga tradición literaria en la que el personaje se ha ido configurando como un símbolo de la libertad. El donjuanismo no es ya sólo una creación de la literatura, es, sobre todo, una actitud vital que, como afirma Unamuno, supera la escueta imagen que pueda trasmitir cualquier autor para adentrarse en la simbología de lo humano. Como don Quijote, su personalidad arrolladora transforma a los entes de ficción en seres «reales» que van «matando» lentamente a su autor para encumbrarse por encima de su realidad. La fantasía del sueño pervive sobre la cronología de la historia. Si hoy preguntáramos al público en general, casi todos conocerían a Don Juan Tenorio —incluso se sabrían algunos versos famosos— pero muy pocos podrían relacionarlo con José Zorrilla. Hemos visto varios carteles que anuncian la representación del Tenorio donde no aparece el nombre de su autor.

En el mito de Don Juan vemos, además, la plasmación concreta, llevada a su pasión más desbordante, del conflicto eterno que se asienta en la base de la aspiración humana: la lucha complementaria, dialéctica y confusa, entre el amor y la muerte. Don Juan es el sueño que esbozó Quevedo en su famoso soneto: polvo será mas polvo enamorado, la continuación de la vida, el ansia de inmortalidad unamuniana… y en esto radica la grandeza de un mito.

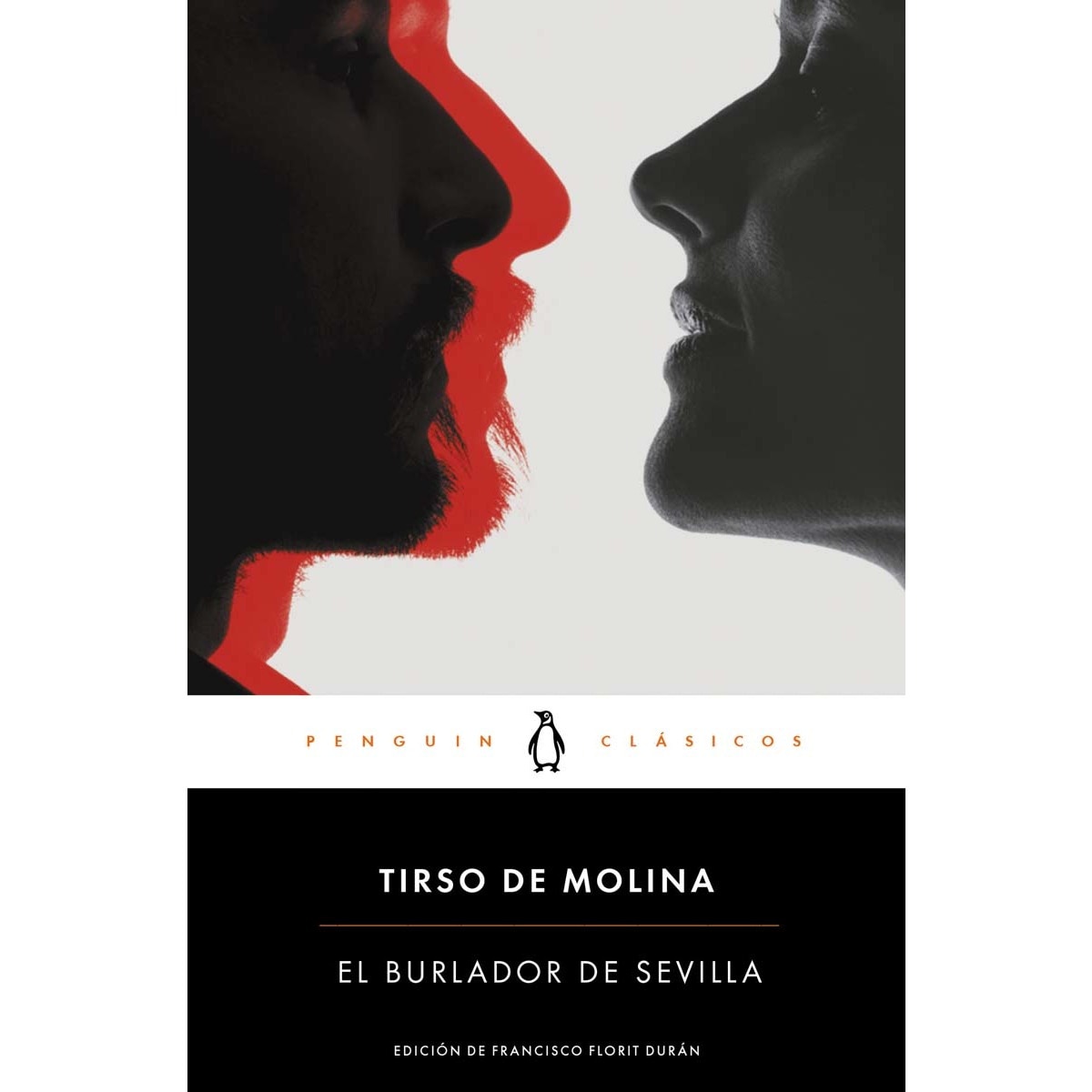

Ediciones actuales del clásico original

La evolución del mito de Don Juan ha sido ampliamente estudiada. Menéndez Pidal (Sobre los orígenes del “Convidado de piedra”, en Estudios Literarios, Madrid, Espasa Calpe, 1943) encuentra las primeras referencias que retrasan el nacimiento del mito y lo introducen en la más antigua tradición oral. En efecto, Menéndez Pidal señala varias leyendas y romances que tratan este tema, sobre todo, el momento fundamental de la obra que es la invitación de un cadáver a la cena.

Son bastantes los romances que cuentan el hecho de la invitación a cenar, como estudia prolijamente Said Armesto (La leyenda de Don Juan: Orígenes poéticos de «El burlador de Sevilla y Convidado de piedra», Madrid, Hernando, 1946), pero el que destaca Pidal es el primero que introduce la figura de la estatua, que será una de las constantes de todos los donjuanes posteriores: «Un día muy señalado / fue un caballero a la iglesia / y se vino a arrodillar / junto a un difunto de piedra. /Tirándole de la barba / estas palabras dijera: / ¡Oh, buen viejo venerable (…) / Para la noche que viene / yo te convido a una cena». En la misma línea, existe una versión, difundida por los jesuitas, y representada en 1615, en la que un conde, Leoncio, da una patada a una calavera y también la invita a cenar. Un esqueleto, que acude a su mesa, se le lleva despedazado.

De esta tradición oral, sacaría Tirso de Molina la base para su obra El burlador de Sevilla (hacia 1620), verdadero punto de partida del mito dramático de Don Juan. A la historia de la estatua y la cena, añadió Tirso otros aspectos fundamentales. J. Rousset (El mito de don Juan, México, Fondo de Cultura Económica,1985) señala los aciertos dramáticos de Tirso que han servido de base para otros donjuanes y que se pueden resumir en los siguientes:

- La creación del personaje de Don Juan como seductor, improvisador y «héroe del instante».

- Un grupo femenino distribuido de forma repetida en dos nobles y dos villanas.

- Conquista por medio de la irrupción nocturna embozado o a través del discurso seductor.

- Triple aparición del difunto: el encuentro y las dos cenas.

A ello había que añadir el matonismo del personaje y su escaso respeto no sólo por los muertos sino también por los vivos, y el carácter mujeriego de Don Juan, que en el de Zorrilla se convierte en elemento fundamental de la obra.

Zorrilla supo dotar a la tradición de una visión personal, propia.

La influencia del Burlador en el Tenorio la indica el propio Zorrilla en sus Recuerdos del tiempo viejo, aunque confunde a Tirso con Moreto. Esto ha llevado a algunos autores a considerar que la obra que marca la génesis del Tenorio en cuanto al aspecto de la mujer burlada se halle en una obra de Agustín de Moreto, Las travesuras de Pantoja. Así lo defiende J. L. Gómez (1984) en su edición del Tenorio y lo comenta Aniano Peña en la suya (1986).

En 1937, Américo Castro relacionó con el Tenorio otra obra de Tirso, El condenado por desconfiado. Otros críticos han señalado también esta posible influencia y, especialmente Varela (1975) quien en su edición del Tenorio afirma que Zorrilla pudo sacar de aquí la idea de la salvación final.

Tras la obra de Tirso, el mito de Don Juan se expande por todas las literaturas europeas. En Italia, en 1650, nos encontramos con Il Convitato di pietra, de Cicognini; en Francia, Dorimon y Villiers presentan en 1658 y 1659 otra versión del mito con el título de Le Festin de pierre ou le fils criminel. Tampoco ha influido expresamente en el Tenorio de Zorrilla la versión de Molière, Don Juan ou le festin de pierre, (1665), donde, según Casalduero (Contribución al estudio del tema de Don Juan en el teatro español, Madrid, José Porrúa Turanzas, 1975), «Don Juan deja de ser un símbolo trágico para pasar a encarnar una representación social».

En 1735 escribe Carlo Goldoni Don Giovanni Tenorio ossia Il Disolutto, donde sigue las pautas de Tirso pero adaptadas a la normativa del teatro clásico. Amplía el número de actos a cinco según los espacios. Sin embargo, la ópera de Mozart, Don Juan (1787) con libreto de Da Ponte, muestra un Don Juan menos racional y más instintivo y, por tanto, más cercano al que presentará después Zorrilla. Para Lasaga (Las metamorfosis del seductor. Ensayo sobre el mito de Don Juan, Madrid, Síntesis, 2004) esta ópera es «la que más ha contribuido a proyectar hacia nuestros días la leyenda de Don Juan».

Zorrilla, en sus Recuerdos del tiempo viejo, cita como obra de referencia para la creación de su Don Juan, la de Antonio de Zamora, No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, y Convidado de piedra (1714). Zorrilla afirmó que, con su Tenorio, pretendía sustituir a esta obra en la representación que tenía lugar el día de difuntos. La crítica mantiene diversas posturas sobre el posible influjo de esta obra. Si para Alonso Cortés (Zorrilla: su vida y sus obras, Valladolid, 1920) no tuvo nada que ver con la creación de Zorrilla, para Joseph W. Barlow («Zorrilla’s indebtedness to Zamora», Romanic Review, XVII, 1926) Zorrilla sigue, en varios puntos, la obra de Zamora. Para Casalduero, «Zamora arranca definitivamente la figura de Don Juan del mundo barroco, en que fue concebida, y la trasmite al romanticismo». Es el primer caso en que Don Juan se salva por la intercesión de doña Ana.

Tirso de Molina es el verdadero punto de partida dramático del mito.

Otro elemento fundamental de esta polémica es la posible influencia de la obra del francés Alejandro Dumas, Don Juan de Marana o la caída de un ángel. Esta obra fue traducida por García Gutiérrez en 1836, y tuvo amplia difusión entre los románticos españoles. La influencia de Dumas queda demostrada fehacientemente por varios críticos y, especialmente, por Cifuentes, quien en su edición (1993) señala todos los puntos de contacto entre ambas obras; sin embargo, este influjo no se ejerció sobre el momento cumbre de la obra: la salvación por el amor, porque la única versión de Dumas que incluye este final, como demostró John Kenneth Leslie en 1945, es la de 1864, por lo que se supone que la influencia viajó en dirección contraria y fue Zorrilla quién influyó en Dumas para modificar el final de su drama.

Retrato de Zorrilla (Valladolid, 1817 – Madrid, 1893)

Otras dos obras francesas que también citan algunos de los estudiosos son Les âmes du Purgatoire, de Prosper Merimée, un cuento largo que apareció en la Revue de deux mondes en 1834, y el drama lírico Le souper chez le Commandeur, aparecido en la misma revista en junio del mismo año. Pero en ambos casos, es muy difícil probar la posible influencia. Llorens (1979) dice que Zorrilla pudo tomar de Merimée la idea del propio entierro, pero ese tema es uno de los que aparece en la tradición española e incluso, bastante antes, lo utiliza Espronceda en su Estudiante de Salamanca.

En una línea distinta, David T. Gies (1994), siguiendo las opiniones del hispanista italiano Ermanno Caldera (1974), encuentra notables coincidencias entre el Tenorio y las «comedias de magia», un tipo de representación teatral que venía teniendo gran éxito en la escena española. Cita Gies obras como La pata de cabra (1829), de Grimaldi, que fue una de las obras más representadas en el siglo. Incluso el propio Hartzenbusch cultivó el género con La redoma encantada (1839) y Los polvos de la madre Celestina (1841).

En todo caso, las posibles influencias sobre el Tenorio de Zorrilla no merman un ápice el logro dramático de la obra. Zorrilla ha sabido dotar a la tradición de una visión personal y propia que le encumbra por encima de la mayoría de los autores que han tocado este mito tan atractivo y sugerente.

Zorrilla ha situado a su Don Juan Tenorio entre las obras más conocidas, si no la más, del teatro español. El personaje adquiere así la grandeza del mito pero, al mismo tiempo, la construcción popular y el ritmo vivo y ágil del verso permiten que su recuerdo permanezca y que sus representaciones se mantengan entre nosotros con un éxito mayor que el día de su estreno. Como afirma Francisco Nieva, «el Don Juan de Zorrilla, a la vez que teatro romántico, es decantación extrema y muchas veces ‘extremosa’ de la dramaturgia española conformada en el siglo XVI y parte del XVII por obra de Lope y sus más fieles seguidores. Es quizá una hipérbole, a trozos irónica, de drama español. Un objeto íntegro, pero a la vez abierto a todo tipo de especulaciones sobre la verdad y la mentira del teatro».

EL AUTOR

J. FRANCISCO PEÑA MARTÍN es profesor honorífico investigador de la Universidad de Alcalá y miembro del Instituto Universitario de Investigación “Miguel de Cervantes” de la UAH. Antiguo catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el IES Complutense.

J. FRANCISCO PEÑA MARTÍN es profesor honorífico investigador de la Universidad de Alcalá y miembro del Instituto Universitario de Investigación “Miguel de Cervantes” de la UAH. Antiguo catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el IES Complutense.

Doctorado con la tesis titulada El teatro de Francisco Nieva, publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá en colaboración con la Junta de Castilla la Mancha y la ESAD de Madrid. Del mismo autor ha editado, además, varias obras como El baile de los ardientes y La señora tártara en la colección Austral de Espasa Calpe, el Centón de teatro, publicado por la Universidad de Alcalá, Los mismos y Viva el estupor, también en la colección Austral de Espasa Calpe (2005), y ha preparado la edición de la Obra Completa de Francisco Nieva, publicada por Espasa Calpe en dos tomos en la colección de Clásicos Castellanos (2007). En el 2016, la editorial Antígona publicó el estudio Francisco Nieva. Un teatro en libertad, una introducción a su vida, su teoría teatral y su obra. Es responsable de la web francisconieva.com.

En República de las Letras ha publicado otros artículos sobre Francisco Nieve, como este.