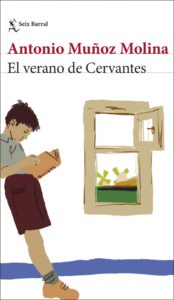

Antonio Muñoz Molina ofrece, en El verano de Cervantes un ensayo apasionado donde biografía, literatura e historia confluyen para revelar la ironía, las miserias y la vigencia del autor del Quijote.

© VICENTE MANJÓN GUINEA

Nada más terminar este ensayo de Muñoz Molina sobre la vida y obra de Cervantes, uno toma conciencia de que en cada una de sus páginas se esconden, agazapados y silenciosos, más de diez años de contumaz trabajo y estudio. Prospección literaria e histórica iniciada con relectura de El Quijote en el «sosiego de la monacal biblioteca del Graduate Center de la City University», en Nueva York y culminada una década después frente a la cueva de Montesinos en Ossa de Montiel.

El libro es un apasionante recorrido de tres arroyos que confluyen en un mismo y caudaloso río cuyo cauce está orografiado por múltiples meandros propios de una sociedad y de su tiempo. Muñoz Molina indagará en la biografía del escritor Miguel de Cervantes; en el tesón literario y la exquisita ironía que entreteje la confección de El Quijote; y en la realidad de un tiempo, el Siglo de Oro, que rebusca entre las miserias y envidias de un imperio venido a menos, carcomido por las deudas y el hambre a consecuencia del derroche de los Austrias menores.

Hay una maestría indudable en el autor oriundo de Úbeda y es esa voz magistral a la hora de conjugar la memoria con el presente, de conciliar la intrahistoria de la gente sencilla con los grandes personajes. Es capaz de trenzar la huida de Thomas Mann del nazismo mientras entre sus manos lee un pasaje de la obra de Cervantes donde alude al dolor del exiliado, al elogio perdido de la patria. Compara el sufrimiento de los negros a los ojos de Faulkner, en la sociedad sureña como último eslabón de la pirámide social, con la expulsión de los moriscos en una España ingrata y paralizada por la obsesión del rango y la limpieza de sangre.

El ensayo es voluminoso: 448 páginas.

Igualmente, muestra su habilidoso ingenio, colocando en escena a Flaubert, por ejemplo, mientras comenta a su amada, la poetisa Louise Colet, lo prodigioso que hay en don Quijote: «Esa fusión perpetua entre la ilusión y la realidad». Un mundo de valores que terminan resultando petulantes y ridículos. Méritos de audacia y honor que, tan acertadamente, convirtió Valle-Inclán en un esperpento de sí mismos.

Cervantes es el maestro de todo eso y así nos lo hace saber Muñoz Molina. Habilidoso de una escritura dotada de estudiada y fina ironía. Mordaz, irónico, desmitificador como Luciano, dirá Rosa Navarro Durán en su estudio de Cervantes y su obra Viaje del Parnaso. Pero siempre con el cuidado de ser consciente de que pisa tierra movediza. De que vive en una sociedad ociosa, derrochadora, picaresca, condenada al fracaso. La ironía de Cervantes —nos ilumina Muñoz Molina— consiste en desmitificar esa idea de poner los ideales por encima de los mediocres límites de la realidad. Todo se convierte en una inclinación hacia lo carnavalesco.

«La apariencia noble se vuelve ridícula, el estallido de la risa frente a la gravedad y la mesura, el gozo de la guasa y de la comedia», puntualiza el escritor jiennense. Porque solo a través de la risa se tiene la capacidad de deslegitimar el poder, como dijera Milan Kundera en su novela La broma. Por eso, desde siempre se ha castigado a los cómicos que osaban ridiculizar al poder. Y por eso, precisamente, Cervantes se ha de valer de una ironía fina e inteligente para hendir la daga en lo más profundo del orgullo de su poderoso enemigo, sin que este se dé cuenta y estúpidamente se ría a carcajadas.

Abrir la herida burlesca en una sociedad colmada de llagas y envidias, donde la ciencia es perseguida por la Inquisición, donde se alzan los precios e impuestos para seguir pagando los gastos de la Corona y la fiesta de nobles, y donde se busca un enemigo sobre el que verter las iras de la decadencia firmando estatutos de limpieza de sangre y aprobando la expulsión de judíos y moriscos. Una crisis económica que germina la proliferación de pícaros y vagabundos, de hidalgos pobres que poco o nada se diferenciaban de los mendigos.

El verano de Cervantes es un habilidoso ensayo donde su autor ofrece una profundidad de campo que nos permite visualizar las mezquindades de esa sociedad que le tocó vivir al autor de Don Quijote de la Mancha. Pero a la vez enlaza todas aquellas miserias del alma con el momento actual o con la historia reciente como sedimentos de una semilla maligna y codiciosa que jamás ha terminado de extirparse. Las continuas diferencias de clases, la explotación del más débil, el enriquecimiento del avariento aburguesado que tan oportunamente perfiló Balzac, la persecución migratoria, la ridícula pureza de raza, el servilismo a los aristócratas a fin de acceder a sus pequeñas donaciones, los mecenas que reclaman loas a su persona a cambio de limosnas para el autor, un dinero tan necesario para sobrevivir.

Solo a través de la risa se tiene la capacidad de deslegitimar el poder.

Y, sin embargo, todo eso no es suficiente para acabar con el impulso de escribir. Con ese momento en que Cervantes dilucida «en suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría». «La única manera de aprender a escribir una novela —añade Muñoz Molina— es ponerse a escribirla. La novela misma es el cuaderno de ejercicios y el testimonio del aprendizaje. Es el acto de escribir el que desata la imaginación, al elevarla a una temperatura de fiebre lúcida que solo ocurre en ese momento».

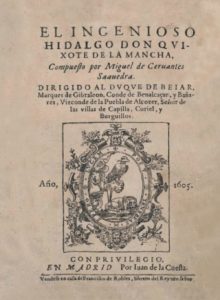

Primera edición de ‘El Quijote’, de 1605

Puede que Cervantes no tuviera una solvente posición social ni la gran suerte de encerrarse en una habitación recubierta de corcho para aislarle del mundanal ruido como Proust, pero eso no era motivo para caer en el desánimo. Tampoco fue motivo para desfallecer en su afán por escribir los desprecios y los ataques del todopoderoso Lope de Vega y su círculo de palmeros, ni el desdén del conde de Lemos para rechazarle entre sus protegidos, ni los años de prisión, ni la inutilidad de una mano a consecuencia de la batalla Lepanto…

Nada de eso fue suficiente para que, como nos hace ver Muñoz Molina, Cervantes siguiera escribiendo bajo la luz de un candil en el descanso de ventas calamitosas. En las paradas de reposo tras recorrer los caminos polvorientos de Castilla y de Andalucía. «Quien se encontrara con él —dice el autor de este perspicaz ensayo— no pensaría que era un literato. Los literatos estaban en la corte o en sus cercanías y se buscaban la vida a la sombra de algún señor poderoso, a costa de humillarse ante él y halagarlo en las dedicatorias serviles de sus obras».

El verano de Cervantes es un hermoso tributo al escritor más grande de lengua castellana. Un ofrecimiento a descubrir la extraordinaria ironía de un escritor que murió «enfermo y sin dineros» pero a quién no le hizo falta que Apolo le prestara su capa. Este ensayo es una humilde reverencia de un gran escritor a su timonel literario.

Al cerrar el libro no me queda más que decir, sin ánimo de acritud y viendo alejarse el Parnaso: ¡Voto a Dios que me espanta tanta grandeza!

El verano de Cervantes, Antonio Muñoz Molina, Seix Barral, 2025, 448 páginas, 22,90 €.

EL AUTOR

F. VICENTE MANJÓN GUINEA (Madrid, 1968) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Criminología por la Universidad Camilo José Cela de Madrid.

Es autor del ensayo literario titulado De la literatura y las pequeñas cosas y del libro de relatos Altas miras. Como novelista, ha publicado Una lluvia fina mentirosa y Con tal de verte reír.

Editor y escritor del blog de artículos Memoria de un náufrago y colaborador en el Diario Siglo XXI.

Es socio de ACE.