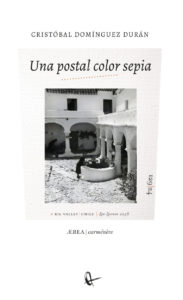

En Una postal color sepia, Cristóbal Domínguez Durán explora el pasado y el peso del legado familiar a través de imágenes fragmentadas y un tono onírico y nostálgico que seduce desde el primer verso.

© JESÚS CÁRDENAS

Cristóbal Domínguez Durán nos conduce a un viaje introspectivo por los laberintos de la memoria, la herencia y el tiempo. Las tres secciones («Imagen», «Violencia» e «Historia») contribuyen, al entrelazarse, a configurar un mosaico de instantáneas desvaídas, reminiscencias nebulosas y cavilaciones oníricas, todo ello matizado por el tono sepia que impregna la vivencia de la evocación. Rehusando un discurso narrativo lineal, el joven poeta vejeriego plantea una indagación lírica donde la imagen y la evocación son las claves para acceder a un cosmos individual y, a la vez, profundamente universal. Como señala Carlos Pardo, «su poesía une la reflexión ética a la nitidez de las imágenes».

Publica RIL Editores

El propio título, Una postal color sepia, ya nos predispone a este encuentro con lo pretérito. La postal, un objeto tangible que encapsula un instante, se convierte en el punto de partida para desentrañar la complejidad de la memoria. El color sepia refuerza esta noción de un tiempo pasado que se difumina, pero que persiste en la conciencia como un eco. Al igual que en sus anteriores trabajos (Secuelas y Nadie nos cuida en el sueño), se aprecia una constancia en plasmar momentos vividos en un entorno específico, aunque con un enfoque divergente. En este último, no se limita a la mera añoranza; se sumerge en la naturaleza esquiva del recuerdo, en la dificultad de aprehender la veracidad del ayer.

Para Domínguez Durán, la memoria es una construcción subjetiva, cincelada por la emoción, la imaginación y el transcurso del tiempo. De su inevitabilidad y el esfuerzo que deben hacer los menos acaudalados tratan estos versos: «Nadie puede volver con ojos / de donde se va con monedas. / Cómo vamos los pobres, / qué nos colocamos en las cuencas». Sus poemas, en su mayoría carentes de título, a menudo se presentan como breves historias o fragmentos, destellos de una realidad que se desvanece. Este juego con la fragmentación es un recurso recurrente que insta al lector a reconstruir el sentido a partir de las teselas dispersas que el poeta ofrece. Así, una de las principales reflexiones del libro gira en torno a la relación entre memoria y lenguaje.

Domínguez Durán parece cuestionar la capacidad de las palabras para aprisionar la esencia del recuerdo, para transmitir la plenitud de una experiencia vivida. Como deja escrito, «Las lenguas tienen su protocolo: / en ocasiones hay que usar ciertos gestos / o palabras, la sintaxis, guardar silencio. / Y también hay pensamientos / que mejor ni articular». El poeta parece consciente de que el lenguaje es limitado y que, a veces, es preferible callar. «El recuerdo es pasado y no lo es / porque huele a sueño. La memoria / más nuestra busca despegarse / del lenguaje», escribe, sugiriendo que la memoria, en su forma más genuina, trasciende las limitaciones del verbo. La memoria, como «sueño» olfativo, sensorial, intenta liberarse del corsé de las palabras. La búsqueda de esa esencia inefable resulta ser clave.

El poeta se observa y se cuestiona a través del espejo de los ancestros.

El legado, tanto familiar como cultural, ocupa un lugar preeminente en Una postal color sepia. Los poemas exploran la influencia del pasado en el presente, la manera en que las tradiciones, los valores y las historias transmitidas de generación en generación moldean nuestra identidad: «Sé por mi madre / muchas historias de este patio». El poeta vejeriego reflexiona sobre el peso que implica la herencia, sobre la necesidad de reconciliarse con el ayer para poder construir un porvenir propio.

La imagen de los ancestros, presentes en el libro de forma implícita o explícita, se convierte en un espejo en el que el poeta se observa y se cuestiona. «La historia que contabais entonces / se perdía como motas de polvo / en el humen», escribe en un momento del libro. Esta imagen poderosa ilustra la fragilidad de la memoria colectiva, la forma en que las historias familiares se diluyen con el tiempo, dejando tras de sí apenas un vestigio difuso. El «humen», la humareda, simboliza la opacidad del pasado, la dificultad de acceder a la verdad íntegra de las ‘historias’ recibidas. A pesar de esta dificultad, la fuerza del legado persiste, como una corriente subterránea que arrastra el presente hacia el pasado.

El onirismo es otro elemento medular en la poética de Domínguez Durán. Muchos de sus poemas se caracterizan por la presencia de imágenes surrealistas, asociaciones insólitas y atmósferas ambiguas, como se lee «Aquel bebé tan flaco / y de mirada vacía / despertaba por las mañanas / con la lengua negra. // Dijeron que una bicha / le daba en la boca su cola / mientras robaba la leche de la madre». El poeta explora las fronteras de la conciencia, adentrándose en un territorio donde la lógica se desvanece y la imaginación se despliega sin ataduras. Esta irrealidad onírica sirve para escudriñar las profundidades del subconsciente, para revelar emociones y sensaciones que escapan al control de la razón.

Domínguez Durán nació Vejer de la Frontera en 1993

«A veces imaginabas que eras el sueño / de una vaca / tratando de dar sentido / a la lejanía, al aislamiento, / al sonido ensimismado del mar», leemos en uno de los poemas más sugestivos del libro. Estos versos, con su tono absurdo y evocador, ejemplifican la capacidad de Domínguez Durán para crear imágenes sorprendentes que invitan a la reflexión. La vaca se erige en el símbolo de la búsqueda de sentido, de la lucha por comprender la vastedad y el misterio de la existencia. El aislamiento, la lejanía, el sonido del mar gaditano, amplifican esa sensación de búsqueda de significado.

La estructura del poemario contribuye a esta sensación de fragmentación y ambigüedad. Los poemas, generalmente breves y concisos, se suceden sin una aparente ilación lógica, generando un ritmo discontinuo que refleja la naturaleza discontinua de la memoria. El uso frecuente del encabalgamiento, donde la frase se prolonga a lo largo de varios versos, refuerza esta sensación de fluidez y movimiento constante.

Esta estructura no lineal, que privilegia la asociación libre y la yuxtaposición de imágenes, fuerza al lector a participar activamente en la construcción del sentido: «Todavía persisten en estos lugares / los acebuches que aparecen al fondo de la postal, su lenta transpiración / recogido en la humedad del aire, // […] Todo puede reducirse / a muy pocas cosas. Lo mínimo / no habita el tiempo». Como se aprecia, la imagen de la postal sepia, que da título al libro, reaparece en varios poemas, funcionando como un leitmotiv que consolida la idea central de la evocación del pasado. «Tienes los labios resecos / en la postal sepia», escribe Domínguez Durán, estableciendo una analogía entre la imagen física de la postal y la experiencia personal del recuerdo.

En resumen, Una postal color sepia invita a la meditación sobre la naturaleza de la memoria, la fuerza del legado y la complejidad de la identidad. A través de un lenguaje preciso y evocador, de imágenes oníricas y fragmentadas, el poeta nos sumerge en un universo personal que conecta con la experiencia universal del devenir.

La ambigüedad, la sugerencia y la invitación a la interpretación activa son las claves para disfrutar a la riqueza de este libro, donde, al final, «Y es cierto que, a veces, / uno olvida el luto y el color / de los ojos, pero una enorme lógica / arrastra el corazón hacia el sepia / de las cosas que se heredan», reconociendo la inevitable influencia del pasado en nuestro presente. La poesía de Domínguez Durán es un intento de comprender y asimilar el color que define nuestra herencia y, por extensión, nuestra identidad.

Una postal color sepia, Cristóbal Domínguez Durán, 2024, 60 páginas, 13,30 euros.

EL AUTOR

JESÚS CÁRDENAS (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1973) es profesor de Lengua Castellana y Literatura. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla.

JESÚS CÁRDENAS (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 1973) es profesor de Lengua Castellana y Literatura. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla.

Como investigador literario, ha escrito ensayos y dado conferencias sobre Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, García Lorca, Pier Paolo Pasolini… Como crítico literario colabora con reseñas en diferentes revistas literarias.

Hasta la actualidad es autor de los libros de poemas: La luz de entre los cipreses (Sevilla, 2012), Mudanzas de lo azul (Madrid, 2013), Después de la música (Madrid, 2014), Sucesión de lunas (Sevilla, 2015), Los refugios que olvidamos (Sevilla, 2016), Raíz olvido, en colaboración con Jorge Mejías (Sevilla, 2017), Los falsos días (Granada, 2019) y Desvestir el cuerpo (Madrid, 2023). Es socio de ACE.