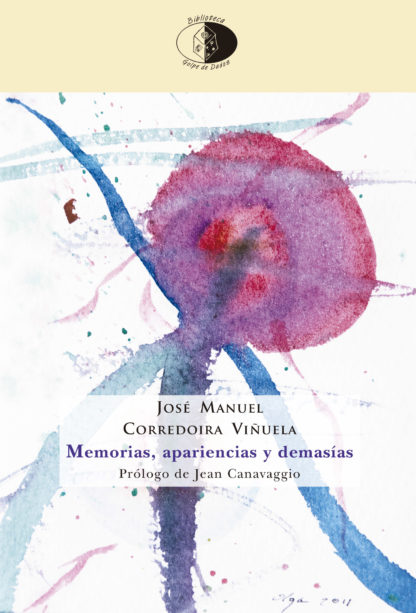

La última obra de José Manuel Corredoira nos confirma su actitud a la contra, su libertad creativa, su capacidad para desafiar los límites de lo establecido, literariamente hablando. Memorias, apariencias y demasías es una obra inclasificable, riquísima, que en esta reseña se intenta acotar

© FRANCISCO GUTIÉRREZ CARBAJO

José Manuel Corredoira Viñuela (Gijón, 1970) es un sabio, un escritor tremendamente original, de estirpe barroca (como sus maestros Quevedo, Calderón y Rabelais), políticamente incorrecto y provocador.

Estas mismas calificaciones pueden aplicársele a Memorias, apariencias y demasías. Jean Canavaggio resalta en el prólogo “la diversidad de géneros, estilos y tonalidades, entre las que se mueve con asombrosa agilidad y soltura”; una obra que ha merecido la atención de destacados escritores y críticos como “Fernando Arrabal, Juan Goytisolo, Domingo Miras, Francisco Gutiérrez Carbajo o Ricardo Senabre” (pág. 9).

Fernando Arrabal observa que Corredoira concibe su creación como un extravío de lucidez, y subraya la organicidad tan difícil de lograr en una obra tan imprevisible y tan atinadamente deconstructora; según Juan Goytisolo “la apuesta es alta y sobre todo insólita en estos tiempos de mediocridad comercial y desprecio a la inteligencia del lector y espectador”.

Fernando Arrabal observa que Corredoira concibe su creación como un extravío de lucidez, y subraya la organicidad tan difícil de lograr en una obra tan imprevisible y tan atinadamente deconstructora; según Juan Goytisolo “la apuesta es alta y sobre todo insólita en estos tiempos de mediocridad comercial y desprecio a la inteligencia del lector y espectador”.

Ricardo Senabre subraya que “se tiene la impresión de que, como el Valle-Inclán de la madurez, Corredoira se esfuerza por encontrar un lenguaje total…”. Esta huella valleinclanesca ya había sido señalada por Jerónimo López Mozo: “Todo un desafío a la inteligencia del lector… La palabra se erige en la gran protagonista. El vocabulario es rico y alumbra un lenguaje que, como sucedía con el de Valle, es un desafío al diccionario de la lengua”; y el eminente Domingo Miras ha subrayado “su forma desbordante de imaginación y de audacia… el desenfreno verbal que se derrocha a manos llenas”.

Jean Canavaggio encuentra en esta “Silva de varia lección, que es a la vez un Jardín de flores curiosas…la herencia humanística de Torquemada y Pedro Mejía” (p.12), y en cuanto a los contenidos señala las preferencias de Corredoira por las letras grecolatinas, españolas y extranjeras, y por otros campos de muy distinta índole.

Esta obra de Corredoira es un repertorio condensado, pero intensificado, de la Encyclopedie de Diderot y d’Alembert. Habla de lo divino y de lo humano, de lo cómico y de lo trágico, de los grandes clásicos y de los más brillantes vanguardistas, casi siempre con una entonación lúdica.

En el capítulo XI se refiere a la Quaestio quodlibelatis (n. V quaestio II, art. III) de santo Tomás, en la que se pregunta si Dios puede reparar la virginidad, y después de una agudísima exposición, Corredoira concluye que la cuestión citada “pone en entredicho, de cierto modo, la potentia absoluta Dei”.

Corredoira cita varias veces a Tomás y a más autores que nadie, porque los ha leído, porque quiere y porque puede, pero no como argumentos de autoridad sino para analizar, revisar, suscribir o refutar sus opiniones. Sigue la máxima del humanista y filósofo italiano Pico della Mirandola, de hablar “de omni re scibili”, y coincide con Agustín de Hipona en que todo ente es inteligible, susceptible de ser pensado y que la verdad sería la propiedad de cognoscibilidad del ser, como ratificaría Tomás.

Corredoira es una de las voces más originales de la narrativa actual.

Corredoira ha mostrado en varias sus obras la admiración por Gabriel Miró y en el capítulo XXIV lo considera “el más grande escritor español (juntamente con Valle-Inclán, y aun superándolo) del siglo XX” (p. 90). Recoge los juicios igualmente positivos de Juan Ramón: “La prosa de Miró es orgánica, palpitante, amontonadamente carnal…”; de Pedro Salinas: “El mismo soplo de misticismo panteísta de un fray Luis de Granada transpira en sus descripciones de su tierra levantina…”; de Jarnés, que lo llama “gran sacerdote del idioma” y añade: “Nada hay en el siglo anterior [el XIX] que pueda compararse con esa prosa. Muy poco en los precedentes. Para la que se produzca en los sucesivos servirá de difícilmente superable lección”; de Max Aub: “El arte de Miró es de entalle, reverberante, damasquinado, de taracería”. Y concluye: “La cadencia y musicalidad de la prosa mironiana solo la hemos encontrado (por momentos) en el padre Granada… ¡y en El Lazarillo!” (XXIV, pp. 90-91).

Este “dramaturgo del verbo” como lo he calificado en un trabajo, refuta en LXII a los que niegan la capacidad de la lengua española para expresar pensamientos filosóficos. El propio Heidegger solo admitía el “pensamiento” en alemán (y en griego). Reproduce la tesis de su maestro Gustavo Bueno, según la cual “las corrientes del pensamiento griego y arábigo pasaron al latín europeo, pero a través del romance castellano. Pedro Hispano (un judío), por ejemplo” traducía del árabe al romance castellano y Domingo Gundisalvo traducía este romance castellano al latín” (p. 259).

En su trabajo hermenéutico y heurístico, de constante indagación y de sorprendentes hallazgos y descubrimientos, Corredoira desvela y desentraña el significado de numerosas frases, acudiendo en algunos casos a los sabios hispanistas J. P. Étienvre, Aldo Ruffinatto y Jean Canavaggio, y en el cap. LIV esclarece las tragedias de Voltaire, traducidas por Vicente García de la Huerta y Juan Eugenio Hartzenbusch.

Otra obra de CV, con prólogo del autor de esta reseña.

José Manuel Corredoira disecciona desde los poemas homéricos hasta los últimos libros publicados sobre Podemos, por ejemplo, pasando, entre otros clásicos, por el Tratado sobre la tolerancia de Voltaire. En otros apartados pone al descubierto el ínfimo estilo de los eruditos a la violeta, que publican libros predicando cómo debemos escribir y denunciando errores falsos a todas luces (pp. 167 y ss.).

A Corredoira puede aplicársele lo que C. Vann Woodward definió como “el derecho a pensar lo impensable, discutir lo inmencionable y desafiar lo indiscutible”. Corredoira no sólo utiliza el lenguaje clásico y las formas y tonos consagrados por la tradición, sino que los trastoca, los recrea con préstamos léxicos tomados de otras lenguas, con creaciones personalísimas suyas, con trazos pictóricos hermanados con cuadros y frescos de Goya, con las “visiones” de Quevedo y Torres Villarroel…

Nuestro autor, en Memorias, apariencias y demasías, está introduciendo y definiendo importantes formas y conceptos, pero también está redefiniendo la misma entraña del lenguaje. No cabe duda: hay que ser valientes. Y aquí se han unido la valentía y el juicio: audaces fortuna iuvat.

Memorias, apariencias y demasías, José Manuel Corredoira, prólogo de Jean Canavaggio, Zaragoza, Libros del Innombrable, 2021. 407 pp.

EL AUTOR

FRANCISCO GUTIÉRREZ CARBAJO es Catedrático de Literatura Española de Universidad y Académico correspondiente por Madrid de la Reial Acadèmia de Bones Lletres. Ha sido Presidente de la Asociación Española de Semiótica y Decano de Filología de la UNED. Sus últimas publicaciones en el ámbito del teatro han sido Teatro breve actual, Barcelona, Edhasa/ Clásicos Castalia, 2012; (ed). José Luis Alonso de Santos, Los conserjes de San Felipe (Cádiz 1812), Madrid, Cátedra, 2012; Teatro y cine. Teorías y propuestas, Madrid, Ediciones del Orto/ Ediciones Clásicas, 2013; Dramaturgas del siglo XXI, Madrid, Cátedra, 2014 y Tres comedias de miedo, Madrid, Cátedra, 2015.