Jesús Campos se vale del humor para trazar una obra original y llena de ingenio que hinca el diente a la tendencia a la corrupción, el engaño y la cultura del pelotazo que sobrevive en cierto ADN ibérico.

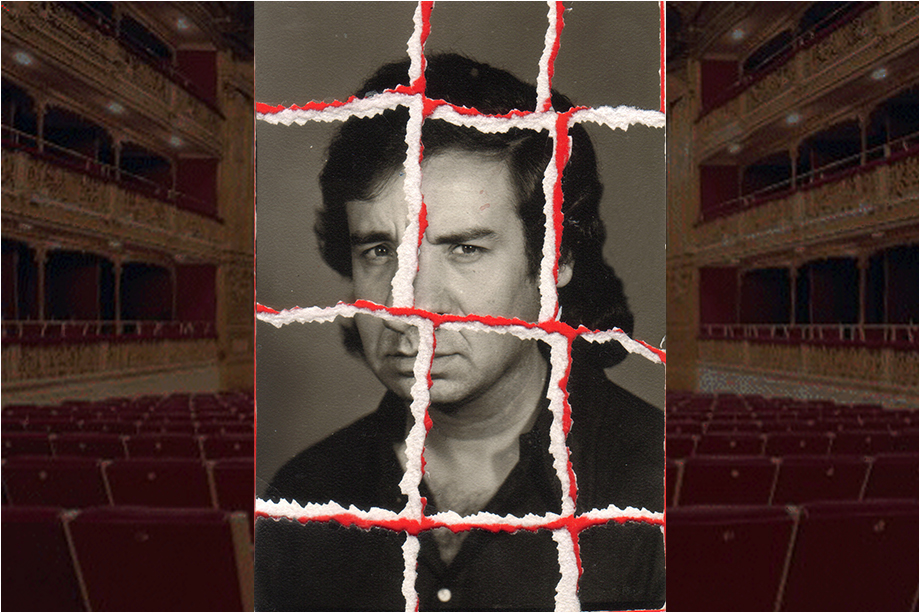

© SANTIAGO MARTÍNEZ BERMÚDEZ

Esta narración parece devolvernos un clima que parecía perdido en la narrativa española. Es el humor. Un humor, además, muy contento de sí mismo, no tanto por la osadía literaria como por el hecho de “pasárselo bien” y pretender que el lector participe de ese jolgorio. Hay nombres que escritores de humor a lo largo de la primera mitad del siglo XX y buena parte de la segunda. Ya saben ustedes, en la desdicha y en la dictadura, el humor es posible. Es posible clandestinamente, mediante el chiste: lo fue en la España franquista, lo fue en la URSS… no lo fue en el Tercer Reich, los austriacos y alemanes ya no sabían reírse, la atrocidad era demasiado ostentosa.

Por eso, a los austriacos les salió, con el tiempo, no tanto un humorista (que los hubo) como un cascarrabias lleno de amargura, feroz y sin embargo diseñador de situaciones a veces risibles: Thomas Bernhard, del que una joven guía me dijo en Viena que allí no querían nada a este autor (ah, pequeña idiota, la desmemoria, que no es el olvido, sino el no querer saber para no tener que recordar).

El autor, en una foto de archivo de su web (jesuscampos.com)

Pienso en lo que José López Rubio denominó la “otra Generación del 27” cuando su ingreso en la Real Academia: Edgar Neville, Jardiel, Tono, Mihura y él mismo. Habría que añadir el posguerra nombre como el de Álvaro de Laiglesia ¿Son escritores olvidados? ¿Son escritores menores? Jardiel no es ni lo un ni lo otro. Neville está “en veilleuse”, se diría. El propio López Rubio está arrinconado, pero eso le pasa a muchos, del pasado y del presente.

Casi todos ellos fueron vanguardia en algún momento. López Rubio y su novela Roque Six, rescatada por Pere Gimferrer. Pero, ¿y los otros? ¿Y los que no mencionamos porque ésos acaso han caído en el olvido total? Paréntesis: en nuestro país, poco lector y muy desmemoriado (por ejemplo, no sabe lo que es el franquismo ni le importa quiénes son sus crías) no es raro que se olvide lo bueno, lo mejor e incluso lo excelente. Además, el español alegre a menudo se torna muy serio en cosas artísticas. Hacemos a Chéjov como si todo el mundo estuviera triste en sus cuatro comedias clásicas.

En las obras de Campos siempre se finge dialogar como se habla en interiores con amigotes.

Por otra parte, todos aquellos autores fueron señores de derechas, que en algún momento creyeron que la rebelión contra la república era un remedio. Comprendieron todos que no era así (¿todos?, no sé, Jardiel murió demasiado pronto, carcomido por los celos hacia el triunfo de un joven comunista antes condenado a muerte, Antonio Buero). Y no se aprovecharon de la situación, les bastaba con el ingenio y la pluma.

Pero el arranque de humor de los primeros capítulos en que Mundo cruel se emparenta, a veces con cercanía más que como influencia, con Tono o el primer Mihura, el de Tres sombreros de copa, que nadie puso en escena en veinte años, hasta que Pérez Puig, joven aún, se la jugó por él. Es decir, no el de las piezas finales. Pero Mundo cruel se torna de repente una novela picaresca. La picaresca, puesta al día. Es toda una novela de formación, la del protagonista, Martín Jiménez, un tipejo que nos resulta despreciable y digno de lástima desde el principio.

En un congreso sobre el teatro del siglo XXI, Valladolid, 2001.

Su vida de estafador se forma en la cocina de una sociedad corrompida, la de posguerra, y se perfecciona en la transición. La época en que cambian las costumbres (las sexuales, por ejemplo; las lecturas, aunque los personajes de Mundo cruel no parecen leer gran cosa; eso sí, alguno escribe), la época en que se transforma el país de arriba abajo sin dejar de quedarse con una parte importante de las pautas anteriores, las del franquismo y la monarquía alfonsina: la endogamia en los negocios, en la enseñanza, en la cultura, en las administraciones y en los tres poderes.

La endogamia no consiste solo en incluir a los míos, consiste sobre todo en el placer inmenso de excluirte a ti. Ese es el marco en que se desenvuelve Martín, pariente lejano (en el tiempo, no en marrullerías) de don Pablos, de Guzmán, nunca entrañable, como sí lo es el Lazarillo; individualista, que hace su fortuna basándose en el engaño y habitando la pereza, la desidia. No quiere el autor que le tengamos demasiado simpatía. Lo consigue.

Pocas cosas han hecho más daño al sistema que la Ley del suelo.

Martín es despreciable, pero se ve sometido a un acoso por parte de un reparto zoológico tras cuyos sucios negocios transcurre un ideal nihilista. Casi, casi, como en El hombre de fue jueves, de Chesterton. Y, precisamente, esta novela merecería un encabezamiento de Chesterton, como éste: “La imaginación sirve no para hacer común lo extraño, sino para hacer extraño lo común”.

Conozco la obra de Campos, y una de sus “marcas de fábrica” es el tratar de escribir, a cualquier precio, “a la pata la llana”. En sus obras siempre se finge dialogar como se habla en interiores con amigotes. Es una manera de decirlo. Aquí, además, ese habla natural la adopta el propio narrador. Tiene su gracia, e insiste en ella. Quienes hablan así no leerán sus obras; los que las lean, pueden sufrir confusiones.

En cualquier caso, yo diría que el lenguaje de la calle (no sé si éste trata de serlo) es intransferible a la letra impresa. Y cuando se transfiere algún breve fragmento, se advierte su espantosa fealdad. Por eso, ese habla natural de Campos es un compromiso: la fealdad del lenguaje diario con higiene y ropa nueva. Con moderación.

En 2004, en la Noche de Max Estrella, en su callejón del Gato.

Hay demasiados detalles de ingenio y de descripción de situaciones como para citar siquiera una pequeña parte. Pero… ¿y ese frigorífico acechante y fantasmal, más inocuo que el fantasma de Canterville, y al que Campos no renuncia a darle un toque cheli, es su natural aunque el escritor sea todo lo contrario a un cheli. Pero ese frigorífico que es duende, que es advertencia, que es presencia intrusa a la vez que púdica, está ahí por algo. No para asustar.

La novela esconde una parábola: ojo con la conspiranoia.

El arte de engañar a un grupo, incluso una parte de la población, tiene un corolario: que el engañado esté contento. Es la lógica de Martín Jiménez, su práctica más que su filosofía (no tiene ni un rasgo de intelectual). Engañó ya durante su aprendizaje primario, por llamarlo así; engañó en su adolescencia y juventud cuando, por decirlo en términos ortodoxos, consiguió su primera acumulación de capital. Defraudados y desesperados, cualquier atisbo de retribución por parte del rufián aliviaba al engañado, que podía gritar ”viva mi chulo”. Qué placer confiar en quien te engaña, votar a quien te miente y halaga.

Mundo cruel se torna de repente una novela picaresca actualizada.

Por mucho que hayamos entrado en el universo del disparate —quien sabe si por el hoyo interminable de Alicia, o por su espejo— en el otro lado cabe cierta lógica. Uno no parará durante toda la novela de preguntarse por qué tienen los de la organización tanto empeño en reclutar como directivo a Martín, por qué le arruinan primero para hacerse con él, por qué tantas prisas para asesinar a su colaborador, la novia de éste y, sobre todo, al mismo Martín.

Si desconfías, no lo contrastes, y menos a tanto nivel. Y si le concedes tanto nivel y poder nominal, ¿cómo le vas a mantener ajeno a los negocios, firmas, procedimientos, objetivos a medio y largo, al detalle, a la táctica de los concreto y a la estrategia de lo general…?

Las estafas que recordamos como auténticas (Sofico, Matesa y otras sucedidas bajo el ala protectora del franquismo, que no pudo o no quiso protegerlo todo) aparecen disfrazadas. Las recientes, adoptan otros disfraces, desde la irrisión por las aportaciones del arte contemporáneo (con algo tan insuperable como la mierda de artista de Manzoni, lástima de apellido desperdiciado, alguien llamado así escribió I promessi sposi) hasta las urbanizaciones inviables y lejanas, con poceros o con asistentes a bodas de alto copete.

Homenaje ‘póstumo’ en el María Guerrero, en 1980.

Pocas cosas han hecho más daño al sistema democrático español de 1978 que la Ley del suelo. Al sistema, no tanto a las fuerzas que la sacaron adelante con fines que, confesados, pretenden engañar a Dios.

La lógica de Martín Jiménez es que el engañado esté contento.

Ahora bien, tras el arranque de humor del absurdo (Jardiel, Tono), tras la biografía, tras la novela de formación (picaresca) hay una parábola. Ojo con la conspiranoia, mas también ojo con la permisividad del mercado, que tiene dos caras. En verdad os digo que el mercado libre tiene al menos dos caras… El mercado desregulado lleva al infierno; fuera del mercado no hay salvación.

El final de Martín, atormentado siempre (y además) por su baja estatura, es la catástrofe. Y solo al final puede verse como “aprendizaje, ascensión y caída de Martín Jiménez”. Aunque es bien sabido que los sueños, sueños son.

Aviso: un spoiler. No está claro que el final del protagonista sea como el de la excelente novela Zama, de Antonio di Bendetto, convertida en soberbia película por Lucrecia Martel en 2017. No queremos incurrir en eso que ahora se llama spoiler, pero entre sueño y realidad, entre huida y reducción humana del protagonista, también Martín comienza a perder atributos físicos en su caída. La fantasía es la realidad que nos sorprende cuando creemos haber despertado del todo.

Jesús Campos: Mundo Cruel. Malformación, enajenación, reactivación y posterior voladura de una biografía alucinada. In-Cultura editorial, 2023.

EL AUTOR

SANTIAGO MARTÍN BERMÚDEZ (Madrid, 1947). Dramaturgo, narrador, ensayista musical, de ópera y temas literarios. Premio Nacional de literatura dramática en 2006. Es presidente de Scherzo, revista de música y ópera, en la que escribe desde su fundación en 1985. Programas de música y ópera en Radio Clásica, de RNE. Conferencias sobre ópera. Otros premios: Lope de Vega, Unesco-Madrid, Enrique Llovet, El espectáculo teatral y algunos más, todos de teatro. Varios libros de narrativa y piezas teatrales. Autor de El siglo de Jenůfa, sobre ópera de la primera mitad del siglo XX; y de una amplia monografía sobre Stravinski.