Murió hace veinte años y nació hace cien. Lo hizo en Madrid pero su obra se vinculó siempre al norte, al mar, a la libertad y a la dignidad de lo sencillo, de lo humilde, en la verdad de las cosas pequeñas que nunca mueren, como su legado poético, más vivo que nunca.

© PEDRO GARCÍA CUETO

Este año celebramos, como si el poeta siguiese entre nosotros, el encuentro con la obra de Pepe Hierro, hombre que ha cimentado su obra con el sentimiento del hermano, el que nos abraza en la plenitud de la noche, el que nos consuela cuando la pena nos embarga. Hierro vuelve y lo hace con el alma entregada, con una copa de vino en la mano y con el cigarro encendido, mientras pulsa la luz de sus ojos la evocación del mejor ayer, sin que la pena lo envuelva definitivamente. Este año celebramos el centenario de su nacimiento.

Sin entrar en tantos detalles biográficos conocidos ya, cabe decir que Hierro nació en Madrid el 3 de abril de 1922, pero se le asocia a la tierra cántabra, porque se imanta a ella desde la niñez, como un deslumbramiento, como una corazonada que le pulsa a escribir sobre ese mar que alumbró desde el principio, en su luz inaugural.

Ya Arturo del Villar, en su gran artículo sobre Hierro titulado Santander en la poesía de José Hierro, dice que Pepe es un santanderino que nació en Madrid. El mar cántabro está en toda la obra de Hierro: Llegada del mar, Despedida del mar”, Agua, Olas, Noche en el puerto, etc. Del Villar considera que no todo el mar del poeta madrileño es aquel que alumbra en las mañanas de Santander, pero no nos equivoquemos, siempre está el mar de la tierra amada, siempre están sus olas acunando al joven poeta que, muy joven, ya trasladado allí, ganó un concurso de cuentos que presentó al Ateneo Popular de Santander.

Ya Arturo del Villar, en su gran artículo sobre Hierro titulado Santander en la poesía de José Hierro, dice que Pepe es un santanderino que nació en Madrid. El mar cántabro está en toda la obra de Hierro: Llegada del mar, Despedida del mar”, Agua, Olas, Noche en el puerto, etc. Del Villar considera que no todo el mar del poeta madrileño es aquel que alumbra en las mañanas de Santander, pero no nos equivoquemos, siempre está el mar de la tierra amada, siempre están sus olas acunando al joven poeta que, muy joven, ya trasladado allí, ganó un concurso de cuentos que presentó al Ateneo Popular de Santander.

Ya las palabras le seducen, le mecen, como si fuesen olas que le hacen escribir, sin que el dibujo sea secundario, vive en él como el misterio de la palabra, como su luz imprescindible.

Pepe Hierro enseñó a sus hijos lo sencillo y a nosotros una lección de humildad.

La influencia de Gerardo Diego pesa en el poeta, Versos humanos logra emocionar al joven Hierro, hacerlo sentir la llamada de la poesía. Decía Hierro que su influencia estaba presente en la musicalidad latente de sus versos, porque las cabriolas que hay en libros como Con las piedras, con el viento, nacen de la imaginería musical de Imágenes y Manual de espumas del gran Gerardo Diego.

Comenzó su amistad en el año 1946 con Aurelio García Cantalapiedra, el cual recuerda que la familia Hierro vivía en un piso cercano al Sardinero. Ya había empezado sus estudios de perito industrial en la Escuela de Industrias (1935) y los versos ya paseaban por su mirada, como si el mar los convocase.

Se afilió a la FUE (Federación Universitaria Escolar) en los años de la Guerra Civil. La revolución anida en él, su sentido democrático del mundo lo enfrenta con la dictadura que triunfará en 1939. Hierro escribe poemas comprometidos, porque cree en la palabra como salvadora, como rebelión a la injusticia del mundo, como emblema para enfrentarse a los poderosos, a los infames generales que consiguen la victoria tras el golpe de Estado de 1936 y el final de la guerra en 1939. Poemas como Una bala ha matado, publicado en el boletín de la CNT de Gijón; también el dedicado al general Miaja, con las iniciales de J.H.

La llegada de los nacionales a Santander y la búsqueda de los republicanos, para asestar el golpe mortal que los lleve a la cárcel, es indudablemente el sino de Pepe, el cual acaba en la cárcel. La condena fue de doce años y un día, la cual inició en la Prisión Provincial de Santander, donde cumple los primeros meses; luego en Madrid, en el Convento de las Comendadoras de Santiago; en Palencia, Porlier, Torrijos y Segovia, hasta que se le concede el indulto en enero de 1944, estando preso en Alcalá de Henares.

La llegada de los nacionales a Santander y la búsqueda de los republicanos, para asestar el golpe mortal que los lleve a la cárcel, es indudablemente el sino de Pepe, el cual acaba en la cárcel. La condena fue de doce años y un día, la cual inició en la Prisión Provincial de Santander, donde cumple los primeros meses; luego en Madrid, en el Convento de las Comendadoras de Santiago; en Palencia, Porlier, Torrijos y Segovia, hasta que se le concede el indulto en enero de 1944, estando preso en Alcalá de Henares.

El poeta conoce el hambre y la pobreza, la soledad de los reclusos, la impotencia de los perdedores, pero va alimentando el cuerpo, porque hace ejercicio, su pelo ya es escaso y tiene un aspecto de hombre de cráneo afilado, de luz en los ojos, de espuma de mar en las manos, como si en cada abrazo llevase el confín del océano, la ternura de las olas, la templanza y la mesura de las tardes de su Santander amado.

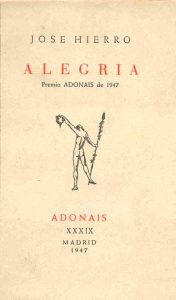

Como dijo muy bien Pedro J. de la Peña en su excelente libro José Hierro, vida, obra y actitudes (publicado en el año 2009 por la Universidad Popular José Hierro), es en la cárcel donde el poeta inicia un esfuerzo de búsqueda existencial, sin abandonar nunca su sociabilidad, sin renunciar nunca al abrazo, al sistemático empeño por el optimismo que le hará escribir Alegría poco después.

De la Peña dice lo siguiente: “Un viaje iniciático al centro de sí mismo para descubrirse en la perplejidad de su circunstancia histórica y personal. Varios de sus mejores poemas refieren esa existencia de lento paso del tiempo a la espera de sus noticias de redención o palabras de aliento. ‘Reportaje’ o ‘Canción de cuna para dormir a un preso’ serían una muestra evidente” (p. 22).

La cárcel como lugar de sombras donde el poeta imagina otra vida, donde el poeta ya va pintando sus sueños para hacer mejor la mísera realidad, será un entrenamiento necesario para saborear su vida, para vivirla plenamente, para que cualquier elemento, una piedra, una rosa, un árbol, sean ya motivo suficiente de celebración, como lo hará luego el inolvidable Claudio Rodríguez.

Será José Luis Hidalgo quien le llame a Valencia, ofreciéndole un trabajo inexistente, porque veía un gran peligro para el poeta en Santander. El encuentro con el mundo mediterráneo es enriquecedor, porque Hierro descubre una luz, la levantina, que le ciega, con su bello esplendor.

La influencia de Gerardo Diego pesa en el poeta.

Colaboró en las revistas poéticas Corcel, Espadaña, Garcilaso, Juventud creadora, Poesía de España y Poesía Española, entre otras, y participó en los Congresos de Poesía de Segovia de 1952 y de Salamanca de 1953. Su poesía siempre fue antirrealista y evocativa, ahondando en la intimidad y dejando constancia de las influencias de Gerardo Diego, Lope de Vega o Juan Ramón Jiménez.

Colaboró en las revistas poéticas Corcel, Espadaña, Garcilaso, Juventud creadora, Poesía de España y Poesía Española, entre otras, y participó en los Congresos de Poesía de Segovia de 1952 y de Salamanca de 1953. Su poesía siempre fue antirrealista y evocativa, ahondando en la intimidad y dejando constancia de las influencias de Gerardo Diego, Lope de Vega o Juan Ramón Jiménez.

Como curiosidad, tenía la superstición de no escribir nunca en su propia casa, por lo que lo hacía en bares y cafeterías de Madrid. Algunas de sus mayores obras fueron: Alegría, Cuanto sé de mí, Libro de las alucinaciones, de las que destaco un estudio a continuación, o Cuaderno de Nueva York, las tres últimas galardonadas con el Premio de la Crítica.

En 1981 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, en 1990 recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas, en 1995 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander y en 1998 recibió el Premio Cervantes. Al año siguiente, fue elegido miembro de la Real Academia Española, aunque no llegó a tomar posesión. José Hierro falleció en Madrid en 2002 con 80 años.

La poesía: un recuerdo a El libro de las alucinaciones

Son muchos los libros en la vida de José Hierro, muchos los críticos que han comentado su obra; por ello, para no incidir en lo ya conocido, me centro en un libro que siempre ha supuesto para mí un desvelo, un desconcierto ante la intemperancia de la vida, me refiero a su Libro de las alucinaciones.

El libro es un acercamiento a una poesía que late en la vanguardia, que vive de los recuerdos, que ya no es el centro de una realidad, sino un espejismo que vive en cada rincón, un ser que ya se disputa con los muertos la veracidad de la existencia.

Hierro escribe poemas comprometidos, porque cree en la palabra como salvadora

Nacen poemas de una intensidad inusitada, como Canción del ensimismado en el puente de Brooklyn, donde Hierro desvela la importancia del espectáculo vital como si éste fuese un sueño, el mirar se transforma en una forma de ser mirado, la luz nace de fuera hacia dentro, en un ejercicio extraordinario de tensión emocional. Dice el poema:

Nacen poemas de una intensidad inusitada, como Canción del ensimismado en el puente de Brooklyn, donde Hierro desvela la importancia del espectáculo vital como si éste fuese un sueño, el mirar se transforma en una forma de ser mirado, la luz nace de fuera hacia dentro, en un ejercicio extraordinario de tensión emocional. Dice el poema:

La luz quita a las cosas / su densidad, su peso. / Alas les da: que sean / criaturas del viento. / Luces les da: que moje / sus frentes el misterio. / En el puente de Brooklyn.

El poeta vive la alucinación del puente, su estructura perfecta, el reflejo de la luz sobre los hierros, la visión de la ciudad monstruosa para Lorca o Juan Ramón, emblema de modernidad.

La presencia de la mujer como un reflejo del vacío de la vida, mujer que aparece sin presentarse, como si ya viviese al otro lado y que dice al poeta:

Una mujer le entrega / un periódico: “Léalo, / es importante. Mire / las aguas: llevan muertos”. / ¿Muertos? Mira las aguas. / Son solo un curso negro. / En el puente de Brooklyn.

El vacío de unas aguas que son espejos de la nada, los muertos que son los mismos que hablan, el periódico como símbolo de lo efímero, de lo que pasa cada día, el curso negro vital que lleva al poeta a dudar de lo que ve, como si nada fuera todo, y, como en otro de sus conocidos poemas, todo fuese nada.

Es en la cárcel donde el poeta inicia un esfuerzo de búsqueda existencial.

El poema terminará diciendo algo que explica muy bien que todo es espejismo, alucinación, como si se concitasen en aquel espacio los tiempos de la niñez, de la Guerra Civil, los de los sueños nocturnos, todos los que dan irrealidad a la vida:

¿Mendigo de qué mundo? / ¿Errante por qué tiempo / marchito? La mujer / se va desvaneciendo. / En el puente de Brooklyn.

El mundo, aquel que conoció, aquel que soñó, la mujer como espejismo, quizá la madre, quizá alguna amiga, quizá cualquiera de los seres idos, como las aguas marchitas en las que se mira el poeta y en las que ya no se ve, tan negra es el agua que transita en los puentes de Brooklyn.

En Alucinación en Salamanca, vuelve a la sensación de lo que se va, de la forma en que el paisaje se deshace como si el tiempo fuese ya inmemorial, la sensación de un cuerpo que ya no es el suyo, le hace preguntar al azul, color de la vida, el que alumbró Darío en su famoso libro de cuentos, hay una desolación que no excluye un optimismo de fondo, como si la tristeza ardiese con las briznas de la alegría de ser, cuando se es, en este extraño juego de apariencias que es el poema:

En Alucinación en Salamanca, vuelve a la sensación de lo que se va, de la forma en que el paisaje se deshace como si el tiempo fuese ya inmemorial, la sensación de un cuerpo que ya no es el suyo, le hace preguntar al azul, color de la vida, el que alumbró Darío en su famoso libro de cuentos, hay una desolación que no excluye un optimismo de fondo, como si la tristeza ardiese con las briznas de la alegría de ser, cuando se es, en este extraño juego de apariencias que es el poema:

Qué, alma mía, en qué cuerpo, / que no era el mío, anduvo / por aquí, devanando / amor, entre oleadas / de piedra, entre oleadas / encendidas (las olas / rompían y embestían / contra las torres peñas…).

Siempre escribía en bares y cafeterías de Madrid.

El hombre que conjuga con maestría lo inerte, la piedra, con lo vivo, oleadas, es un poeta que conoce la fragilidad del ser, pero que se sustenta a la vida, con pasión, para no perder la emoción del instante.

Y, para concluir, el poema que más conoce la mayoría, donde el poeta ve su entierro, porque sus hijos traen flores de plástico; la idea de ver el propio entierro, que tiene como antecedentes a los románticos, consigue en la maestría de Hierro toda su intensidad, toda la emoción de ese tiempo inmemorial, donde vivimos todos y ya no vive nada, en la eterna fragilidad del ser, de nuevo, recordando a Darío y su poema Lo fatal.

Todo un canto este poema, donde Hierro hace testimonio de su fe de vida, amparada en la verdad, en la ilusión de ser auténtico, sin que nada corrompa la presencia de su sinceridad, sin que nadie pueda poner un velo en su transparencia de bello ser humano, dado al mundo para enriquecerlo.

En El libro de las alucinaciones nacen poemas de una intensidad inusitada.

Cito los versos que dan comienzo al poema, donde Hierro nos dice lo que enseñó a los hijos, la verdad que estaba dentro de él y que cimentó su vida, dejando un legado en muchos lectores, en muchas generaciones y en grandes poetas que aún viven la emoción que el recuerdo del amigo tuvo para ellos:

Os enseñé muy pocas cosas. / (Se hacen proyectos…, se imagina…, se sueña… / La realidad es diferente.) Pocas cosas / os enseñé: a adorar el mar; / a sentir la alegría de ver vivir un animal minúsculo; / a interpretar las palabras del viento; / a conocer los árboles no por sus frutos: / por sus hojas y por su rumor; / a respetar a los que dejan / su soledad en unos versos, unos colores, unas notas / o tantas otras formas de locura admirable; / a los que se equivocan con el alma. / Os enseñé también a odiar / a la crueldad, a la avaricia, / a lo que es falso y feo, a las flores de plástico.

Os enseñé muy pocas cosas. / (Se hacen proyectos…, se imagina…, se sueña… / La realidad es diferente.) Pocas cosas / os enseñé: a adorar el mar; / a sentir la alegría de ver vivir un animal minúsculo; / a interpretar las palabras del viento; / a conocer los árboles no por sus frutos: / por sus hojas y por su rumor; / a respetar a los que dejan / su soledad en unos versos, unos colores, unas notas / o tantas otras formas de locura admirable; / a los que se equivocan con el alma. / Os enseñé también a odiar / a la crueldad, a la avaricia, / a lo que es falso y feo, a las flores de plástico.

El poeta sabe que la vida es sencilla, que está hecha de todo lo que no importa a la mayoría, no hace mención de casas, coches, dinero, sino de las hojas y su rumor, de la soledad de los versos, de la armonía de unos colores o de la serenidad de unas notas, también de los frutos, lo que le arraiga a la tierra, lo que le envuelve en lo hermoso de ser, en la ociosidad de mirar el mundo, sin otra pretensión que ver cómo alumbra cada mañana.

El poeta conoce el hambre, la soledad de los reclusos, la impotencia de los perdedores.

Su muerte apenas es nada, porque muchos seres pueblan el mundo que dejarán de existir también en un baile infinito de vida y muerte que apenas comprendemos, pero su herencia sí lo es; por ello, las flores de plástico son algo más de esa vida impostada, de esa vida que no es, que no deja ser en tantos seres humanos envueltos en la rutina de sus días, que apenas miran las gotas de lluvia, el árbol que está frente a sus casas, la dulce melodía de un verso o el fruto que crece en los campos.

Pepe Hierro enseñó a sus hijos lo sencillo y a nosotros una lección de humildad, de vida, mucho más auténtica que la que llevan tantos que pasean en nuestros infames televisores, en nuestros mundos de codicia y de poder, donde nos deshumanizamos cada día, hasta nuestros jóvenes apenas miran más allá de sus teléfonos móviles. Hierro hubiese hecho cien años, hace veinte de su muerte, pero su poesía, su legado es inmortal.

EL AUTOR

PEDRO GARCÍA CUETO. Ensayista español (Madrid, 1968). Doctor en filología y licenciado en antropología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Docente en educación secundaria en la Comunidad de Madrid. Crítico literario y de cine, colaborador en varias revistas literarias y de cine, autor de dos libros sobre la obra y la vida de Juan Gil-Albert y un libro, La mirada del Mediterráneo, sobre doce poetas valencianos contemporáneos