La experiencia de la traducción es una labor muy personal, sólo a veces compartida. Marta Sánchez-Neves, traductora de Noches blancas, de Fiódor Dostoievski, Premio Esther Benítez de Traducción 2016, cuenta la suya en este artículo.

© MARTA SÁNCHEZ-NIEVES

A pesar de la buena reputación de la que disfruta la literatura rusa, todavía en el siglo XXI está sujeta a algunos prejuicios heredados. Así, si pensamos en personajes representativos de la literatura rusa, se nos aparecen Anna Karénina o Natasha Rostova, Raskólnikov o Yevgueni Oneguin. Sumémosle que a veces, cuando un hispanohablante descubre que tolsty en ruso significa ‘gordo, grueso’, su reacción puede ser: «Claro, por eso Tolstói es tan tolstón».

A la idea general sobre que la literatura rusa «clásica» son básicamente libros gruesos, se une la suposición de que estos libros gruesos están repletos de filosofía y psicología en el siglo XIX y de revoluciones y purgas en el siglo XX.

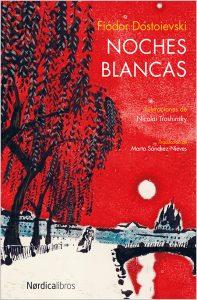

Portada de Noches blancas, traducción de Marta Sánchez-Nieves. Ilustrado por Nicolai Trashinsky

Afortunadamente, a pesar del grosor y de la temática, la literatura rusa «clásica» sigue atrayendo a los lectores, siguen existiendo alumnos de ruso que se matriculan atraídos por los clásicos y los estudiantes de lenguas eslavas parece que no encajan tanto en cierto perfil de estudiantes de humanidades que presumen de no haber leído nada que se haya escrito antes del año 2000.

¿Por qué entrecomillo lo de literatura «clásica»? Porque en las secciones de novedades de librerías y editoriales es habitual encontrar un clásico ruso –normalmente bajo el paraguas de una nueva traducción directa del ruso−, pero dar con autores recientes no lo es tanto. Y por eso siento que la literatura rusa es, en realidad, un extraño caso compuesto de dos tipos de literatura bastante diferenciada: la clásica, convertida en universal y a cuyos representantes podemos citar casi todos, y la contemporánea, de la que prácticamente nadie ha oído hablar y a la que todos temen acercarse a causa de lo alargada que es la sombra de sus clásicos.

Y tenemos que añadir una incógnita más: ¿qué engloba la literatura rusa, sobre todo la contemporánea?, ¿la escrita en Rusia?, ¿la escrita por escritores rusos en otras repúblicas de la antigua URSS?, ¿la escrita en ruso, independientemente de dónde residan sus autores? Puede que sea la dificultad de responder a estas preguntas lo que nos lleva una y otra vez a los clásicos, tan claros ellos, tan circunscritos a una época y a un espacio (o no tanto, véase, si no, el conflicto entre Rusia y Ucrania del año 2009, en el 200 aniversario del nacimiento de Gógol).

Pero mejor empiezo por el principio y retrocedo varios años para repasar mentalmente el programa de literatura rusa que estudié en la facultad. Si la memoria no me falla, los autores más «modernos» que leímos fueron Mijail Bulgákov (1891-1940) y Andréi Platónov (1899-1953).

Aunque si pensamos que las relaciones diplomáticas entre España y la URSS se restablecieron solo en 1977, no es extraño que en los años 90, y justo después de la desintegración de la URSS, apenas se pudiera conseguir no ya literatura contemporánea rusa, sino simplemente literatura en ruso. La mayoría del material que conservo de esa época tiene glosarios en francés, alemán e, incluso, finés. Así que parece lógico que la literatura rusa más reciente apenas fuera un epígrafe en los programas universitarios de entonces.

¿Por qué hago tanto hincapié en esta diferencia? Porque desde el punto de vista del traductor, este «exceso» de literatura clásica tiene dos consecuencias claras. La primera es la abundancia de clásicos traducidos y, por ende, el gran conocimiento que hay de ellos, por lo que ante la aparición de una nueva traducción los traductores sentimos en lectores y críticos cierta expectación: ¿habrá algo nuevo que no sepamos? O, aún peor: ¿de verdad es necesaria? Y, además, esta expectación y la posibilidad de comparaciones producen vértigo, claro.

Un vértigo que se acentúa cada vez que me preguntan si, para prepararme una traducción, leo o releo las que ya hay de esa obra. La respuesta es que no, pero no porque crea que no tengo nada que aprender, sino porque quiero evitar sentirme condicionada por las decisiones que tomaron otros en otro momento y en otras circunstancias. En ocasiones he recurrido a esas antiguas traducciones para despejar alguna duda en fragmentos particularmente oscuros o conflictivos (para solucionar algún debate con el corrector, por ejemplo), y lo habitual es que los párrafos en cuestión o bien hayan desaparecido o bien se hayan conservado en forma sintética o resumida, de modo que no llega a reconocerse el párrafo original.

En el caso de Noches blancas solo nos encontramos una frase un tanto oscura y quizá un poco caótica, tan propia de la supuesta escritura «descuidada» de Fiódor Dostoievski. Esta vez no recurrí a traducciones antiguas, sino a mi colega Maila Lema, y tras un intensísimo debate creo que logramos darle forma a la frase, pero respetando al mismo tiempo el ligero descuido y la oscuridad del original.

La segunda consecuencia aparece una vez entregada la traducción, cuando llega a manos de los correctores. Las traducciones de literatura clásica producen menos extrañeza, las sugerencias de los correctores se centran más en el estilo, en algún sinónimo que otro, surgen desacuerdos por la puntuación… lo habitual. Como si hacer grandes sugerencias o decir que hay frases impenetrables o ininteligibles estuviera de más cuando traducimos a un clásico.

En cambio, en el caso de las obras de autores contemporáneos nos topamos con el muro del desconocimiento que rodea a Rusia desde finales del siglo XX, aproximadamente. Y este muro conlleva, por un lado, que muchas veces la corrección se haga comparando el texto en español con traducciones al inglés o al francés. Por otro, hay una tendencia mayor a cuestionar frases oscuras o ajenas culturalmente a Occidente. O supuestamente ajenas: todavía recuerdo mi sorpresa cuando me encontré que no se relacionaba con Lenin un cadáver brillante en una urna; o que un corrector cuestionara la relación existente entre el hecho de que un personaje se dedique a vivir la vida y que el hígado le deje de funcionar. ¿Era acaso aquel corrector el único en ignorar el lugar común de la afición de los rusos a la bebida?

Afortunadamente, en Noches blancas no existen este tipo de malentendidos, excepto quizá el que pueda provocar el título al evocar la nieve. Nada más lejos de las noches de junio en las que transcurre la historia.

Sí que encontramos referencias a costumbres rusas, como la de abandonar la ciudad y pasar el verano en la dacha, o la de no poder saludarse por la calle por mucho que te encuentres día tras día si no ha habido una presentación de una tercera persona.

Algo muy llamativo de la novela es cómo se designa a los tres protagonistas. En contraposición a la multiplicidad de nombres que suele acompañar a las novelas rusas, esta vez nos encontramos que del soñador no sabemos ni siquiera el nombre de pila y de ella, solo la forma coloquial de su nombre, Nástienka. El tercer protagonista es la ciudad: San Petersburgo es su topónimo oficial en español. Sin embargo, he optado por mantener en varias ocasiones la forma más usual en ruso, sin el «san» inicial: Petersburgo, porque sentía que el apócope ralentizaba el ritmo de la narración. Y si hay algo importante en el estilo de Dostoievski es el ritmo, la sensación de que todo ocurre de repente, de pronto, obedeciendo al carácter impetuoso del autor. Si pienso en la palabra que más se repite en esta novela, seguro que gana vdrug ‘de repente’, un adverbio con tanto contenido en su brevedad que cualquier sinónimo del tipo «inesperadamente» nos impediría acudir en ayuda de nuestra Nástienka a tiempo.

Y entonces, querido lector, estaríamos ante una historia bien diferente.

SOBRE LA AUTORA

MARTA SÁNCHEZ-NiEVES FERNÁNDEZ (Madrid, 1974) es licenciada en Filología Eslava por la Universidad Complutense. Ha sido profesora de ruso en la Escuela Oficial de Idiomas de Zaragoza y en la de La Laguna y lleva quince años traduciendo literatura rusa al español. Algunos de los libros que ha traducido son Relatos de Sevastópol de Lev Tolstói, Mónechka de Marina Paléi, Refugio 3/9 de Anna Starobinets o Noches blancas de Fiódor Dostoievski, premio Esther Benítez 2016. Además ha participado en antologías de obras de Nikolái Gógol o Anna Ajmátova (Ediciones Nevsky), o en otras temáticas sobre duelos de honor y la Navidad (Alba Editorial).